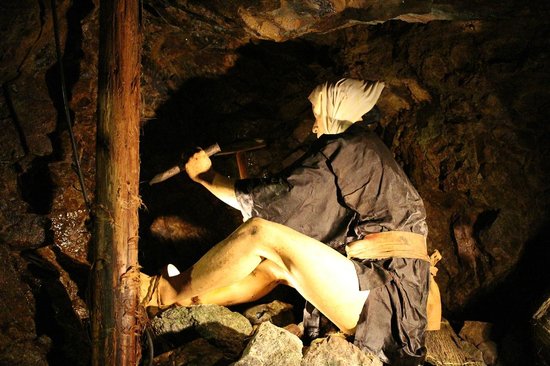

以前、東北横断の一人旅を試みた際に、足尾銅山にふらりと立ち寄ったことがある。400年の歴史を誇り、かつて「日本一の鉱都」と呼ばれ大いに栄えた、坑内観光施設である。閉山後に坑内の一部が開放されており、全長約460メートルの薄暗い坑道を、トロッコ電車に乗って進んでいくことができる。降りるとそこは、地上とはまったくの別世界であった。肌を刺すほどの冷気、鶴嘴を振り下ろす、機械仕掛けのリアルな蝋人形、およそ1,234キロメートルもある、気が遠くなるほどに、暗闇に向かって続く坑道…。鮮烈な記憶として、今でよく思い出す。現代社会において、リモート勤務でぬくぬくと日々を暮らす自分と、銅山の暗闇の中で、肺病と格闘しながら、採掘を生業とする坑夫。両者のあまりにも隔たれた人間生活に思いを馳せるとともに、当時のそうした環境下における人間の心理状況を想像し、身震いに近しい感動を得たことを、思い返すのだ。

そういえば、こうした人間のひとつの極限状態ともいえる、坑夫、鉱山を題材として用いた作品があった。そこには、当時の状況を知る人間でしか書けない、精緻な状況描写があり、またその作家の類稀なる抽象能力によって、「鉱山」という自然環境が、ひとつの心的なメタファーとして落とし込まれていた。この極めて抽象度の高い文章は、鉱山という場の、あるいは概念の、現代人への橋渡し役を担った。『坑夫』という作品である(この作品については後述する)。

このように隠喩によって、あるいは歴史的価値によって、あるいは先述の観光地によって、伝承され続けている鉱山であるが、現代に至ってまた新たに、「都市鉱山」という概念を生んだようである。

そこで今回は、足尾銅山というスポットを、観光案内的文脈で紹介しつつ、その歴史的経緯の解説をするとともに、「鉱山」という自然環境を改めて多角的に見つめ直し、最後に、その鉱山が生んだ「都市鉱山」という近代的概念を紐解いていこうと思う。

足尾銅山の歴史

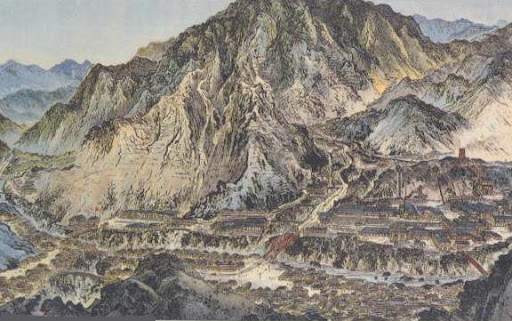

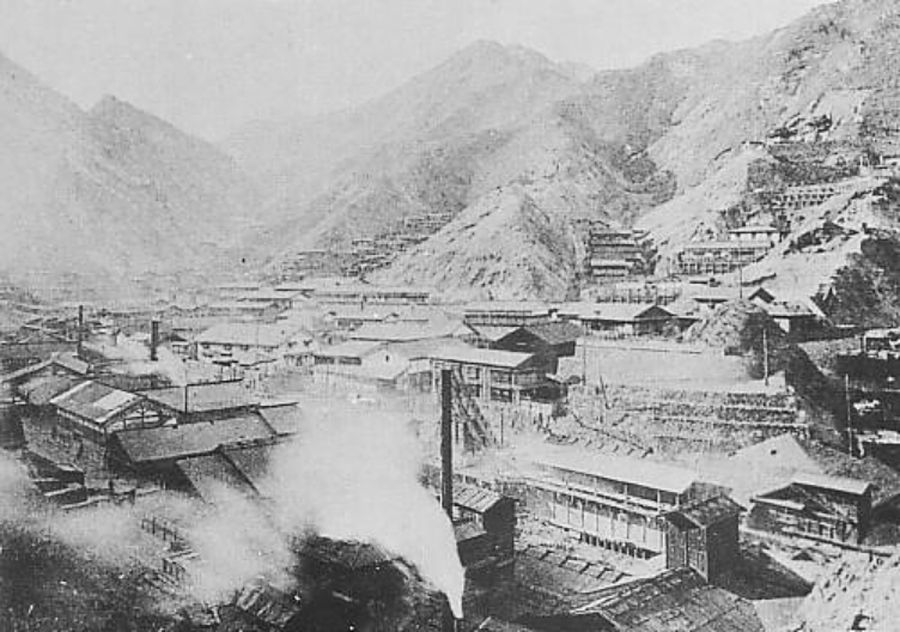

足尾銅山は1550年(天文19年)に発見と伝えられている。1610年(慶長15年)、百姓2人が鉱床を発見し、江戸幕府直轄の鉱山として本格的に採掘が開始されることになった。足尾に幕府は鋳銭座を設け、銅山は大いに栄え、足尾の町は「足尾千軒」と言われる発展を見せた。採掘された銅は日光東照宮や江戸・増上寺の部材などに使われたほか、当時の代表的な通貨である寛永通宝が鋳造されたこともある。江戸時代にはピーク時で年間1,200トンもの銅を産出していた。

1877年(明治10年)に古河市兵衛は足尾銅山の経営に着手、数年間は全く成果が出なかったが、1881年(明治14年)に待望の有望鉱脈を発見。その後、探鉱技術の進歩によって次々と有望鉱脈が発見された。古河市兵衛の死後、1905年(明治38年)3月に会社としての古河鉱業の経営となった。当時の明治政府の富国強兵政策を背景に、銅山経営は久原財閥の日立鉱山、住友家の別子銅山とともに急速な発展を遂げた。20世紀初頭には、日本の銅産出量の40%ほどの生産を上げる大銅山に成長した。

しかしこの鉱山開発と製錬事業の発展の裏では、足尾山地の樹木が坑木・燃料のために伐採され、掘り出した鉱石を製錬する工場から排出される煙が大気汚染を引き起こしていた。荒廃した山地を水源とする渡良瀬川は洪水を頻発し、製錬による廃棄物を流し、足尾山地を流れ下った流域の平地に流れ込み、水質・土壌汚染をもたらし、広範囲な環境汚染(公害)を引き起こした。いわゆる、足尾鉱毒事件である。1891年(明治24年)、田中正造による国会での発言で大きな政治問題となった。

1890年代より、鉱毒予防工事や渡良瀬川の改修工事は行われたものの、鉱害よりも銅の生産を優先し、技術的に未熟なこともあって、鉱毒被害は収まらなかった。

※ちなみに、その田中正造と共闘した人間として挙げられるのが、以前別の記事でも紹介した、キリスト教指導者の内村鑑三なのである!彼の反省などの詳細情報は、下記をチェック!!

彼らの尽力もあってか、時を隔てて1973年(昭和48年)2月、採鉱の停止。銅山としての歴史を閉じた。江戸幕府や古河財閥により掘り進められた坑道は、総延長1,234キロメートルに達した。

閉山後も自社水力発電所と工業用水が山腹水であることから輸入鉱石による製錬事業は続けられたが、1989年(平成元年)にJR足尾線の貨物輸送が廃止されて以降は鉱石と副生成物の硫酸の輸送が困難になったことから製錬事業を事実上停止し、2008年(平成20年)時点では、製錬施設を利用しての産業廃棄物(廃酸、廃アルカリなど)リサイクル事業を行っているのみである。

それらとは別に、銅山の歴史を伝える施設「足尾銅山観光」が1980年、足尾町(現・日光市)により1980年(昭和55年)開業し、現在に至る。トロッコで坑道に入り見学することができる。近隣には古河足尾歴史館もあり、鉱毒事件を含めて学べる。

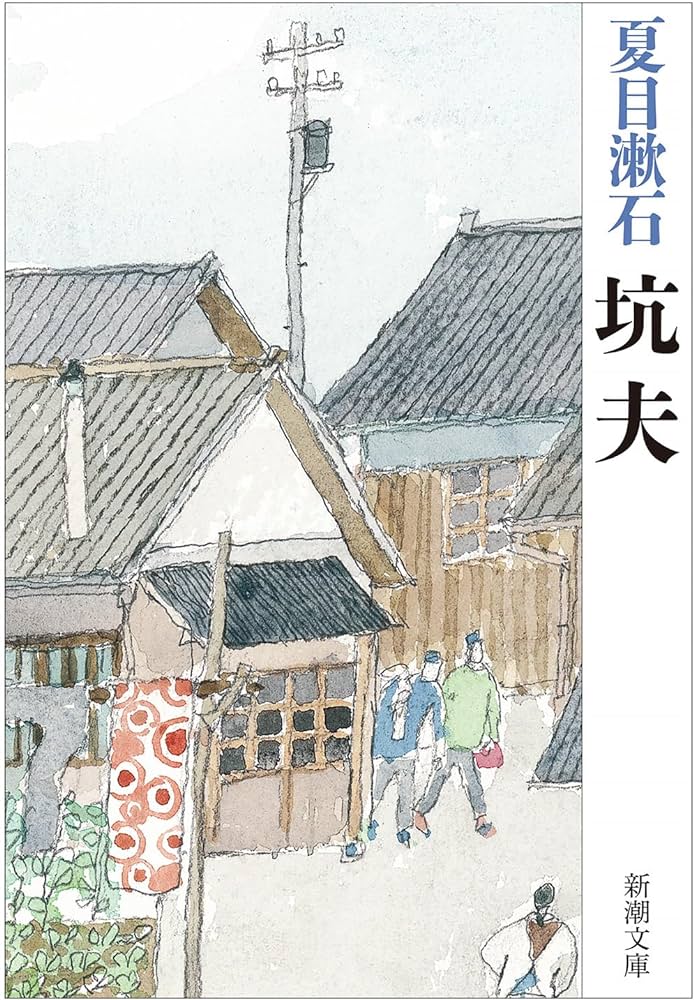

足尾銅山の歴史は、銅産業の歴史であり、公害の歴史でもあった。そして、こうしたドラマティックな歴史的変遷は、数々の小説、映画を生みだした。その中の一つに、これまでとはまったく別の角度から足尾銅山を紐解こうと試みた作品がある。田中正造らの奮闘や、足尾銅山事件(坑夫らが、待遇改善などを訴えて鉱山施設などを破壊、放火した事件)直後の、まだまだ世間の関心的であり続けた1908年に刊行された小説だ。それが、夏目漱石の『坑夫』なのである。

メタファーとしての銅山

『坑夫』(こうふ)は、夏目漱石の長編小説で、1908年(明治41年)の元日から、東京の『朝日新聞』に91回にわたって、大阪の『朝日新聞』に96回にわたって、掲載された。『虞美人草』についで、漱石が職業作家として書いた2作目の作品だ。

※漱石の詳細についても別の記事にて書いてあるので、ご興味のある方はこちらから是非!

さて、『坑夫』であるが、作品の成立経緯が、少し変わっている。ある日突然、漱石のもとに荒井伴男という若者が現れて「自分の身の上にこういう材料があるが小説に書いて下さらんか。その報酬を頂いて実は信州へ行きたいのです」という話を持ちかけた。漱石は当初、「むしろ君自身が小説化した方がいい」と本人に勧めていた。しかし、時を同じくして、1908年(明治41年)の元日から『朝日新聞』に掲載予定だった島崎藤村の『春』の執筆がはかどらず、急遽漱石がその穴を埋めることとなる。そこで漱石は若者の申し出を受け入れ、こうして、漱石作品としては異色と言える実在の人物の経験を素材としたルポルタージュ的な作品が生またのだった。

あらすじは、こうである…

恋愛事件のために家を出奔した主人公は、周旋屋に誘われるまま坑夫になる決心をし、赤毛布や小僧の飛び入りする奇妙な道中を続けた末銅山に辿り着く。飯場にひとり放り出された彼は異様な風体の坑夫たちに嚇かされたり嘲弄されたりしながらも、地獄の坑内深く降りて行く……漱石の許を訪れた未知の青年の告白をもとに、小説らしい構成を意識的に排して描いたルポルタージュ的異色作。

なるほど、成立経緯もさることながら、その文体、構成からして希少価値の高い作品のようである。下記、本作より、冒頭部分を抜粋する。

一旦飛び出したからは、もうどうあつても家へ戻る了簡はない。東京にさへ居り切れない身体だ。たとひ田舎でも落ち付く気はない。休むと後から追つ掛けられる。昨日迄のいさくさが頭の中を切つて廻つた日にはどんな田舎だつて遣り切れない。だから只歩くのである。

「追つ掛け」てくるものは、例の主人公の「過去」であり、彼が歩き続けるのはそれから逃れるためであることが明かされる。過去と未来のはざまとしてあるはずの自身の〈現在〉の位置どりに「一向要領を得ない」まま、男は「只歩く」しかない。こうした主人公の行為を、漱石研究論者の武田充啓は、「中を行く」と表現している。この場合の「中を行く」という言葉の意味は、「どっちつかず」と同義であろう。たしかに、自殺をしかねた主人公の、暗闇に向かって突き進む行為は、「中を行く」という表現が適しているかもしれない。「死」にも「生」にも振り切れず、ただぼんやりと、自己の内面との対話のみである。

(ちなみに、この作品に影響を受けた村上春樹は、精神的葛藤を抱える主人公に対して、内面と対峙させる場として、「鉱山」を「井戸」に変換し、たびたび採用している)

青年は問題を現実的に解決するのではなく、「内面」の問題として処理しようとする。だがすぐに「鏡に写る自分の影を気にしたつて、どうなるものでもない。世間の掟という鏡が容易に動かせないとすると、自分の方で鏡の前を立ち去るのが何よりである」と考える青年は、いったんは抱え込んだ「内面」をまるで物のように、再び「外」に放り出すかに見える。

ちなみに、彼が起こした恋愛事件の詳細は、作中では語られていない。しかし察するに、十中八九、不倫だろうと思われる。当時の道徳観で言うと、不倫をした人間は、村八分的な扱いになってもおかしくなかった。つまり恋愛事件は、すなわち、生きるか死ぬかの問題でもあったのだ。

梯子はまだ尽きない。懸崖からは水が垂れる。ひらりとカンテラを翻すと、崖の面を掠めて弓形にじいと、消えかかって、手の運動の止まる所へ落ち附いた時に、またまっすぐに油煙を立てる。又翻す。灯は斜めに動く。梯子の通る一尺幅を外れて、がんがらがんの壁が眼に映る。ぞっとする。眼が眩む。眼を瞑って、登る。灯も見えない、壁も見えない。ただ暗い。手と足が動いている。動く手も動く足も見えない。手触足触だけで生きて行く。生きて登って行く。生きると云うのは登る事で、登ると云うのは生きる事であった。それでも――梯子はまだある。

この鉱山における梯子は、踏み外した瞬間に死が待っている。あまりにも簡単な死だ。

「もう死んでしまおうか」

この言葉が何度も主人公の頭をかすめる。しかしそれでも、梯子から手は離れない。

そして物語の結末は唐突に訪れる。坑道に深く降りたった翌日、診療所で健康診断を受けた若者は気管支炎と診断され、坑夫として働けないことが判明する。結局、青年は飯場頭と相談して飯場の帳簿付の仕事を5か月間やり遂げた後、東京へ帰ることになる。

このようなあっけない幕切れ、また主人公のあまりに一貫性のない心理描写に、作品の評価は分かれた。批判的な意見としては、故郷を捨てて坑夫にまでなった人間が、自殺の可能性まであった人間が、そう簡単に心変わりするわけがない、というものであった。しかし私は、この作品を評価するにあたり、主人公の心理が「リアルかどうか」に基準を置くのは、間違っているのではないか、と考える。先述のように、この作品における、鉱山とは、ひとつのメタファーであると私は確信している。それはたぶん、人間の心理構造を抽象的に表している。先ほど、「生」と「死」、そのどちらにも振り切れぬ主人公の行為を、「中を行く」と表現した学者がいると述べたが、これは鉱山においてもあてはまる。光から遮断され、人知れず、それでもたしかに、ずるずると暗闇に向かって進んでいく。その様子はまるで、「中を行く」行為そのものではなかろうか。そして渦中の主人公を、もしかすると鉱山と同化させたのかもしれない。人間誰しもが持つ「矛盾」「曖昧模糊」「二律背反」を、漱石は、主人公と鉱山を合体し抽象化させることで、読者らに伝えたかったのではないだろうか。山の中で人知れず動く、機械仕掛けの蠟人形を目の当たりにした私は、当時の坑夫の実態に肉薄するとともに、そこから漱石が掬い上げたかもしれぬ象徴的な要素を感じ取れたような気がした。鉱山という、時代の遺物が主題であるにも拘わらず読み続けられているのは、こうした理由があるのではないだろうか。

さて、ここまで「メタファーとしての鉱山」を書き綴ってきたが、先述の通り、今では日本全国すべての鉱山は閉山されている。それでも、当時の鉱山が日本にもたらした恩恵を、我々はおそらく、DNAレベルで感じ続けている。この言葉を用いた新しい概念が、近代日本に生まれたのである。それが、「都市鉱山」だ。

都市鉱山という可能性

都市鉱山とは、都市でごみとして大量に廃棄される家電製品などの中に存在する有用な資源(レアメタルなど)を鉱山に見立てたものである。そこから資源を再生し、有効活用しようというリサイクルの一環となる。地上資源の一つでもある。具体的に、いったいどんなものが挙げられるのか。いくつかピックアップしてみた。

・東京オリンピックのメダル

「都市鉱山からつくる!みんなのメダルプロジェクト」として、2021年開催の東京オリンピック・パラリンピック競技大会では、アスリートに授与されるメダルが、小型家電から回収するリサイクル金属で製作された。これは、オリンピック史上初の試みであり、国民参加型のプロジェクトとして約5000個の金・銀・銅メダル用の金属を集めた。対象となったのは「小型家電リサイクル法」で扱われている携帯電話やパソコン、デジカメなどの全28品目。オリンピック終了後も「アフターメダルプロジェクト」として、小型家電のリサイクル制度の普及促進が行われている。

・電気自動車(EV)用の車載蓄電池

脱炭素化へ向け、世界では電気自動車の需要が高まり、電池に使用されるレアメタルの価格が高騰している。さらには新型コロナウイルスによる生産への影響や、ロシアへのウクライナ侵攻、産地の偏在など様々な懸念材料も後を絶たない。そうした中、ヨーロッパでは2020年12月に欧州電池規則案が発表され、レアメタルをリサイクルする都市鉱山に再び注目が集まった。この規則案は2030年1月1日以降、EV用蓄電池などに用いるニッケル、コバルト、リチウムについてリサイクル材の最低含有率を義務付けるというものだ。日本などのEU域外の国でも、自国の電池やEVがEU諸国に販売できなくなる危機感があり、この流れは拡大していくだろう。

・サステナブルジュエリー

環境に強い関心を持っていない人にも、都市鉱山の存在や、リサイクル金属を知ってもらうきっかけになるものとして、サステナブルジュエリーを製作するブランドも生まれている。オランダの「NOWA」はアフリカで問題となっている廃棄スマホの再資源化を推進する「Closing the Loop」と提携し、サーキュラーエコノミーの仕組み作りに取り組む。また、日本の「YURI SATO JEWELRY」はジュエリーの採掘現場で起っている環境や人権の問題や、資源の枯渇などに目を向け、不用品とされごみとなるものに新たな価値を与える活動を続けている。

一見するとただのゴミの山でしかなかったものが、「鉱山」の名のもとに、近代テクノロジーの力を借りて、こうした様々な用途として有効活用されている。ちなみに、三つ目のサブステナブルジュエリーにおいては、筆者も実践している。

FREITAGというスイス発のブランドがあり、これは主にトラックの幌などの廃材をリサイクルしているのだが、私はこちらのメッセンジャーバッグを使用している。素材が素材だけあって丈夫で、撥水背も抜群で愛用している。図らずも、私も「都市鉱山」という新たな文化体系の一端を担っていたのだ。

おわりに

足尾銅山を始め、偉人らの功績によって鉱山は、「公害」というネガティブなイメージからの脱却しつつある。それは、漱石のような作家による、メタファーとしての文学的側面だったり、テクノロジーによる「都市鉱山」という新たな概念の獲得である。

日本という国に訪れる際は、ランキング上位の観光スポット、レジャー施設等に訪れるのも良いが、たまにはこうした、正も負も混交された、歴史的文化財を見に行ってみるのも良いかもしれない。人気の名所などでは味わえない、歴史の負の部分が垣間見えてくるだろう。しかしそれは同時に、先人たちの努力の影でもあるのだ。失敗無くしては成功はあり得ない。足尾銅山とは、工業の歴史であり、テクノロジーの歴史であり、人類のスクラップアンドビルドの歴史でもあるのだ。

★このブログのライター:Ricky★

文化的なことならお任せを!ジャパニーズカルチャーの伝道師Rickyが、あなたを日本オタクに仕立て上げます!

出典

・足尾銅山 公式HP

・足尾銅山 Wikipedia

・「坑夫」あらすじ解説【夏目漱石】 fufufufujitani note

・夏 目 漱 石 『 坑 夫 』 の 逃 亡 者

・IDEAS FOR GOOD

社会をもっとよくする世界のアイデアマガジン

・都市鉱山 Wikipedia