先日、旅行で軽井沢に訪れた。ハルニレテラスという、最近できたお洒落な複合施設を目指し、山道を歩いていた。その道中、左手に急こう配の斜面が見えてきて、そこにあった表札には【高原教会・石の教会】という文字が。なぜか少し気になり、目的地であるハルニレテラスを差し置いて、急こう配を登ってみることに。数分して道が開けてくると見えてきたのは、アーチ状の石が幾層にも重なった巨大な建造物だった。

外観からでは、どういった趣旨の建物なのか想像もつかない。入り口付近の掲示板を見ると、「本日は挙式のため見学はお断りしております」と書いてある。そこでようやく、なるほどここは結婚式場なのだとわかった。それにしても、この物々しい雰囲気はなんだろうか。都内のチャペルとは全く違って、厳粛で、前衛的で、神秘的なオーラで満ち満ちている。帰り道、スマホでこの教会について調べてみると合点がいった。この教会は、明治時代のキリスト教指導者として一世を風靡した、あの有名な内村鑑三を讃えて建てられたものなのだ。

なので今回は、そんな偶然の出会いへの感動冷めやらぬうちに、この石の教会の紹介と、内村鑑三という興味深い人物について書いていこうと思う。

石の教会・内村鑑三記念堂とは

石の教会・内村鑑三記念堂は、長野県北佐久郡軽井沢町にある教会、記念館である。

明治・大正期のキリスト教指導者・内村鑑三の顕彰を目的として建てられた教会で、地上は礼拝堂、地下には内村鑑三記念堂となっている。石とガラスの異なるアーチが重なり合う独特のフォルムは、アメリカ人建築家ケンドリック・ケロッグの手によるもの。石は男性で、ガラスは女性を象徴しているとされる。

ケロッグ氏は、この地を自らの足で徹底的に歩き、土地そのものからインスピレーションを受け、軽井沢の四季や内村鑑三の思想と深く響き合う独創的な建築をかたちにした、という。内村鑑三の「神が想像した天然こそが祈りの場である」という思想から生まれたこの建物はオーガニック建築と呼ばれ、自然との調和、つまり建物が自然の一部になるかのように、徹底的にこだわって造られている。

※写真(自然と調和している感じ)

これらの思想はおそらくは、彼が唱えた「無教会主義」に基づいたものだと考える。さて、その「無教会主義」について紐解く前に、肝心のその提唱者本人である、内村鑑三という人間の実態に迫っていこう。

内村鑑三とは

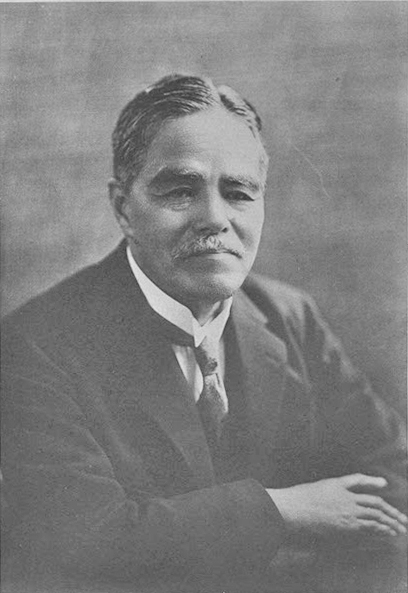

内村 鑑三(うちむら かんぞう、1861年3月23日〈万延2年2月13日〉- 1930年〈昭和5年〉3月28日)は、日本のキリスト教思想家・文学者・伝道者・聖書学者。福音主義信仰と時事社会批判に基づく日本独自のいわゆる無教会主義を唱えた。『代表的日本人』の著者でもある。

・その精神の歴史的変遷

内村鑑三は8歳で明治維新を迎えるが、多感な青年時代にはまだ日本という国家の形が定まっておらず、この時代の他の有為の青年と同様に、国家のあり方を 考えることと自らのあり方を考えることは同義であった。内村のそのような姿勢は彼の墓碑銘ともなった次のアフォリズムに表される。

I for Japan;

Japan for the World;

The World for Christ;

And All for God

しかしながら、内村が直面していた歴史的現実は多くの場合、内村のこのような理念を裏切りつづけた。国内的には富国強兵・殖産興業のスローガンの下、日 清・日露戦争、民衆の被害を軽視した足尾鉱毒事件に直面し、国外的には第一次世界大戦をむかえることとなる。内村はそのような歴史の流れに抗するように、 「非戦論」を唱え「鉱毒反対運動」に関わり、日本が自らの〝天職〟を自覚し、まっとうするように促す〝預言者〟的とも言われる発言を繰り返した。「武士の子」であり愛国心の強い内村鑑三が、外来の宗教であるキリスト教の信仰へと到った葛藤の経緯は『余は如何にして基督信徒となりし乎』に詳しい。 信を得るまでの葛藤の中で、内村の思想の基本的なあり方が形成されたと考えられる。内村が生涯愛しつづけることになる「二つのJ(Jesus, Japan)」の間にある緊張した関係は、米国留学中に体験した「回心」により内的には堅固に結び合うことになったが、外的には離反しつづけるかのように 見える、その緊張関係が内村の思想と信仰の原動力となった。

・愛弟子 斎藤宗次郎と宮澤賢治

(さいとう そうじろう、1877年〈明治10年〉2月20日 – 1968年〈昭和43年〉1月2日)は、岩手県東和賀郡笹間村(現・花巻市)出身のキリスト教徒。

無教会主義キリスト教徒である内村鑑三の最も忠実な弟子の一人で、その死に至るまで身の回りの世話をした。岩手県花巻市の禅宗東光寺の住職の子として生まれた宗次郎は、岩手師範学校を卒業すると、師範在学中は排耶書(反キリスト教的な書物)に親しんだ。がしかし、教職についてすぐに入院して聖書に接して、内村鑑三の『基督信徒の慰め』や『求安録』を愛読するようになる。晩年多くの弟子に裏切られ、「弟子を持つ不幸」という文まで書いた内村に終生尽くし、1930年(昭和5年)の内村の死の際には隣室に泊り込んで日夜看病した。

同郷の出身で日蓮宗(国柱会)の信者だった宮沢賢治とは宗派を超えた交流があり、1924年(大正13年)の日記には賢治の勤めていた花巻農学校に斎藤が新聞の集金に行くと賢治が招き入れ一緒に蓄音機で音楽を聞いたり、賢治の詩「永訣の朝」らしきゲラ刷りを見せられたという記述が見られる。また、賢治の散文詩「冬のスケッチ」には斎藤をもじったと思しき「加藤宗二郎」という人物が出てくる。そしてなんと、『雨ニモマケズ』のモデルとも言われている。

※宮澤賢治について詳しく知りたい方は下記をクリック!

もしかすると宗次郎は、敬愛する師匠についても、蓄音機でドヴォルザークを流しながら、賢治と語り合ったかもしれない。さて、そんなキリスト教の体現者のような慈悲深い弟子を育て、ひいては宮澤賢治という国を代表する童話作家に影響を与えたかもしれぬ人物、内村鑑三の提唱する無教会主義について、その概要から深堀していこう。

無教会主義とは

無教会主義(むきょうかいしゅぎ)とは、内村鑑三によって提唱された日本に独特のキリスト教信仰のあり方で、プロテスタントの精神を継承しているとしている。英語では、Non-church Movementと表記する。無教会運動、無教会キリスト教、無教会主義キリスト教とも呼ばれる(信徒のあいだでは「無教会」と呼称されることが多い)。聖礼典であるプロテスタントの洗礼・聖餐などのサクラメントと教会制度の必要性を認めないことから、通常はカトリックはもちろんプロテスタントでさえないキリスト教とされる。

無教会主義の信者は「イエス・キリストは無教会であった」「パウロは無教会であった」との理解を共有することが多い。また、無教会主義は「教会」よりも「キリストの十字架」を重んじると言われる。実際、内村鑑三はキリスト教は十字架教であると言っている。無教会主義は、教会主義・教会精神からの脱却を目指す主義であって、キリスト教の福音信仰そのものを否定する主義ではない。しかし、「(キリスト教の)信仰は個人の行為であると同時に教会の行為」であり、「洗礼によってキリストと合体され、神の民の成員として立つ者」がキリスト教の信者であるとされ、しかも「(キリストの体である)教会の外に救いはない」との主張にも反することから、通常はカトリックでもプロテスタントでもないキリスト教と見做されている。

いったい、この無教会主義なるものと、先述の石の教会は、いったいどんな連関があるのだろうか。公式HPの紹介文から、その一部を抜粋しよう。

鳥がはばたく 光が満ちる

ここは 無垢なる誓いの場

木立を抜けて 出会う

やわらかな陽ざしを浴びて

軽井沢の大地と ゆるやかに溶けあう

石とガラスからなる 静謐な教会

<中略>

神の創造した天然こそが

教会となると説く 無教会という思想

その精神が息づく堂内には

光や緑が 祝福のように満ちている

ひとつとして同じかたちのない

石や 葉や 雲のように

ひとりとして同じ存在のないふたりが 手をとり ともに歩みはじめる

悠久のうちに佇む 教会の中で

ただ一度きりのかけがえのない時が刻まれていく

なるほど、「神は至る所に在る」として、八百万の神々を信奉する日本人にとって、なんだか親しみやすそうに感じる。しかしこれは決して、神道的な、多神教的な、あるいはアニミズム的な意味合いではない。内村はむしろ自然というものを、美的対象にとどめず、自然を通して神を賛美し、自然と交わることで神へと至る道と考えていた。彼には、自然科学者、という一面もまたあった。札幌農学校で水産学を学んだり、卒業後は農商務省の役人として水産課に勤務し「日本産魚類目録」作成に従事したりした。

札幌農学校を卒業した直後、このような言葉を書き残している。

「我々は実用科学を教えられ、わが国の物質的資源を開発するようにされていたのである。我々はけっしてこの目的から外れなかった。ナザレのイエスにおいて我々は、大工の子であることによって人類の救主であった人を見たのである。…漁夫ペテロと天幕製造者パウロとが我々の模範であった。…我々の目的は精神的であった。我々の訓練と到達点は物質的であったけれども」

つまり彼は、一方的に自然を崇め奉る信者などではなく、現状における自然の脅威や、自然それ自体がはらむ闘争と滅びの局面をも冷静に見据えているのだ。この共在の思想を基礎づけたのは、無論、自然と人との不可見の関りを底に秘めた、コスモロジーとしてのキリスト救済史の信受であろう。

要するに、無教会主義とは、あくまでも人為的で技巧的な人間の制度としての教会への批判であり、同時に、大自然の「無限」と「交通」をおこなうことで、また、「失せにし聖者」と「霊交」を「結ぶ」ことによって、いわば天然そのものを教会とする、という姿勢にほかならない。神によってつくられ、キリストを信ずる者たちが自ずから結ばれて集められた教会こそ、真の教会たることを主張しており、その結晶がつまり石の教会なのであろう。

おわりに

内村鑑三がはじめて軽井沢の土を踏んだのは1921年(大正10年)のことである。実は、石の教会の目の前には、高原教会というプロテスタントの教会もある。

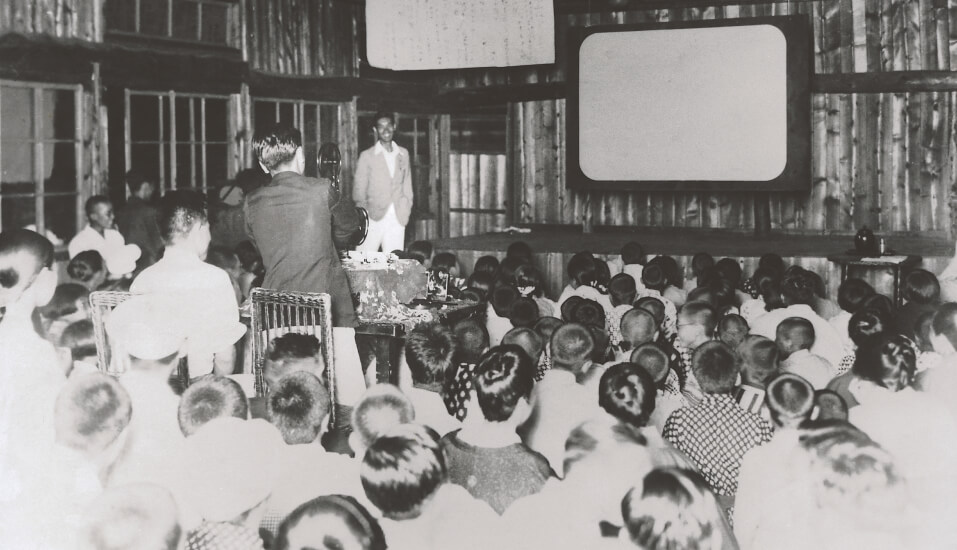

内村はそこで、島崎藤村、北原白秋といった文筆家らと「芸術自由教育講習会」といった催しを開いていた。

それから晩年に至るまで、頻繁にこの地を訪れていた。(おそらくそれがあって、後継者たちは石の教会をこの地に建てたのだろう)感じたことを感じたままに表現し、誰もが自由闊達に議論するという芸術自由教育講習会の気風。私もちらりと、この教会内にある牧師館を覗くことができた。そこには内村鑑三の言葉がいくつも掲げられており、過去こちらで挙式を挙げたカップルたちの写真が無数に飾られてもいた。どの写真もみな一様に幸せそうで、これからの未来にかかる不安など、微塵も無いかのようであった。そしてその笑顔にはいずれも、軽井沢の雄大な樹木の間から零れる、木漏れ陽が差し込んでいた。内村鑑三の哲学、教えはこのような形でも、花開いている。

そしてそんな彼の精神は、弟子である斎藤宗次郎、ひいては宮澤賢治の唱える「本当の幸い」という思想にまで、感化した可能性も大いにありうる。それは、押しつけがましさのない、ささやかなものである。石の教会の存在が証明しているように、自然と溶け込み、自然を尊重し、ただひとえに、人類の幸福を願う思想として、連綿と受け継がれているのだ。

★このブログのライター:Ricky★

文化的なことならお任せを!ジャパニーズカルチャーの伝道師Rickyが、あなたを日本オタクに仕立て上げます!

出典

・内村鑑三における科学

・「ロマ書」八章の自然観の受容と展開

http://www.ajih.jp/backnumber/pdf/43_02_06.pdf

・近代神道における一神教

https://www.cismor.jp/uploads-images/sites/2/2008/02/1e5f4dc1936300e7d0a32f4baed904b9.pdf・石の教会 公式HP

・内村鑑三 Wikipedia