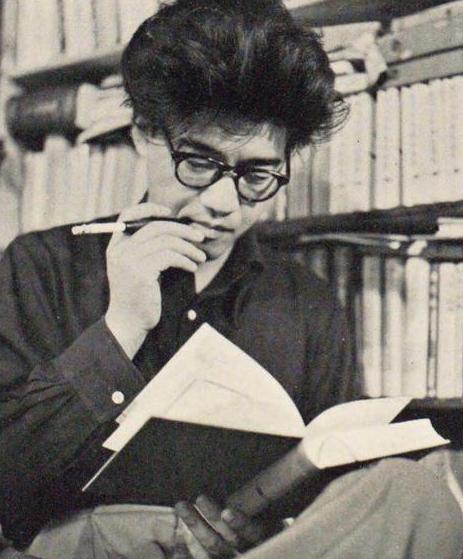

今、話題となっている邦画がある。タイトルは『箱男』。文字通り、段ボール箱の中で生活する男の話だ。中で、と言ってもホームレスのように、家のように特定箇所に定住し、その中で住みつくわけではない。そうではなくこの物語に登場する箱男たちは、まず自身の段ボールの底部分をくりぬき、それを被る。そして、ある時はその場で居座り、ある時は必要に応じて歩いて移動する、移動式住居さながらで暮らすのだ。読者の皆様の頭には今、さぞかし奇妙なビジュアルが浮かんできたことだろう。ところでこの映画の原作は、少々古い小説である。安部公房という作家が1973年に書いたもので、そのあまりに突飛な設定、世界観は世の文学ファンを大いに満足させ、スマッシュヒットを記録した。

※安部公房という作家については、下記のブログを読んでみてね!

無論、安部公房ファンである私も、学生時代に読んでいた作品であるが、その難解な文章、メタファーに富んだ言葉遊びに、四苦八苦した記憶がある。そしてこの『箱男』という作品であるが、なんとおよそ50年の時を経て映像化を果たした。それも今現在、絶賛映画公開中である。あの不条理な世界が、小説ではなく、映像として、いったいどのように表現されたのだろうか。また、文章ではなく映画に姿を変えた意義が、そこにはあるのだろうか。映画公開にかこつけ、私なりに分析してみたいと思う。

『箱男』とは

『箱男』(はこおとこ)は、安部公房の書き下ろし長編小説である。ダンボール箱を頭から腰まですっぽりとかぶり、覗き窓から外の世界を見つめて都市を彷徨う「箱男」の記録の物語。「箱男」の書いた手記を軸に、他の人物が書いたらしい文章、突然挿入される寓話、新聞記事や詩、冒頭のネガフィルムの1コマ、写真8枚など、様々な時空間の断章から成る実験的な構成となっている。都市における匿名性や不在証明、見る・見られるという自他関係の認識、人間の「帰属」についての追求を試みると同時に、人間がものを書くということ自体への問い、従来の物語世界や小説構造への異化を試みたアンチ・小説(反・小説)の発展となっている。あらすじとしては、下記のとおりである。

社会とのつながりを絶ち、どこにも帰属することなく、段ボール箱をかぶって、街の中で生きていくことを選ぶ「箱男」。一人の箱男である「ぼく」は、あるとき箱を買いたいと看護師の女性から持ちかけられる。箱を破棄することに抵抗を抱き、依頼を断るために彼女が勤める病院に赴くと、贋の箱男になっている医者の存在を知る。ぼくと贋箱男、看護師との奇妙な関係の進行と同時に、他の箱男や少年のエピソードが差し込まれ、読者に謎と驚きを誘う。

以前紹介した『カンガルー・ノート』に負けず劣らず、これまた難解そうな作品である。私も初めて読んだ時、その入れ子構造的な構成に四苦八苦し、一体どこから解きほぐしたらよいやら、手を焼いたものだった。無論、発表当時の文学界にとってもこの作品は一代センセーショナルであり、名だたる評論家の頭を悩ませた歴史的傑作でもある。しかしそうは言っても、書かれたのは1973年である。経済、政治、テクノロジーどれをとっても、世界の状況はがらりと変わっている。人々の価値観だって、それに伴いアップデートされているはずだ。そんな現代人に対して、実存を求め、ダンボール箱に潜り込む男の物語というのは、果たして通用するのだろうか…と、思ったそこのあなた!侮ってはいけない。この作品の価値は、時代の変化を超越した普遍性にあるのだ。外部の環境がいくら変わろうとも、『箱男』は色あせることなく、文学界の中心に常に屹立している。例の「ダンボール箱」というアイテム一つとっても、安部独自の視点により抽象度高く捉え直され、ひとつのメタファーとして昇華されている。そして現代人の我々が読んだ場合、「ダンボール箱」のメタファーは、まるでインターネットおよびSNS到来を示唆しているかのようなのだ。さて、そんな日本文学の記念碑的傑作でありつつも、近代の予言の著とも呼べるこの作品についてを、改めて私の観点から解釈してみよう。

『箱男』を現代人として解釈する

「一度でも、匿名の市民だけのための、匿名の都市――扉という扉が、誰のためにもへだてなく開かれていて、他人どうしだろうと、とくに身構える必要はなく、逆立ちして歩こうと、道端で眠り込もうと、咎められず、人々を呼び止めるのに、特別な許可はいらず、歌自慢なら、いくら勝手に歌いかけようと自由だし、それが済めば、いつでも好きな時に、無名の人ごみにまぎれ込むことが出来る、そんな街――のことを、一度でもいいから思い描き、夢見たことのある者だったら、他人事ではない」

これは、『箱男』から一部抜粋したものだが、私は当時この文章を読んだ時に、直感的に、「それって、Twitterのことじゃん」と思ったのを覚えている。インターネットという無名の人ごみの中で、匿名の人物が、好き勝手に言説を弄することが出来るTwitter。誰にでも開かれていて、いつでも去ることが出来る。そしてまた、Twitterにおける“匿名アカウント”、に対応するものが、『箱男』における“箱”、になるのであろう。箱を被れば無敵状態となり、普段では言えないようなことを、言いたい放題言うことが出来る。インターネット勃興の当初、その世界はまるで、名もなき市民のためのオアシスの如く語られていた。2ちゃんねる(電子掲示板を多数包含したWebサイトの名称)がその代表格であるが、リアルな世界で鬱屈とした思いを抱えている人間にとって、匿名の電子世界とは、日常の柵から自らを解き放ってくれる、そういった感覚を抱いていたはずだ。しかし、そんなインターネットの普及から早30年。現状を見つめなおしてみると、どうだろう。あの頃の楽園は、今や地獄の様相を呈してはいないだろうか。誹謗中傷、罵詈雑言、謝罪、アカウント削除、訴訟…。Twitterを中心に、SNS上では日々人々の言語の諍い、トラブルが後を絶たない。なぜこのような事態になってしまったのだろうか。この疑問は、その匿名の加害者と箱男との連関に、その答えを見出すことが出来るのではないか、と私は睨んでいる。匿名の海に潜ることは、無重力の心地よさを感じられる一方で、実はそれ相応のリスクがあるのだ。そうした、実名・匿名の使い分けについて、哲学者の谷口一平氏が最近Twitter上でこう語っているのを見つけたので、紹介したい。

【なんだろう、匿名だと「本音を言う」ことを強制されてる感じがして、「ほら心配ありませんよ、さあ、あなたは本当の自分を見せてください」という圧を感じてしまう。】

【そしてもちろん、どのように振舞っても「へえ! それが本当のあなたなんですね!」ということになるので、匿名で何かを行なうことには心理的負荷が高く、どうしていいのか困ってしまう。」】

また、別ユーザーが、

「実名垢と別にその人が匿名垢で何か言ってることが発覚した場合、どうしても匿名垢の方が「本心」を語ってると思われるだろうな… 」

と投稿しているのに対し、谷口氏はこうもコメントしている。

└【そう。そしてその「構造」そのものが、私には耐えられません。つまり、かりに露見しないにしても、どこかに「本心」みたいなものを自分に対して仮定されること自身が!】

【匿名で何かを話すと、もしかすると私には「本心」みたいなものが存在していて、いま話しているこれがまさにそうであるんじゃないか?と、激しく不安になります。それはほとんど恐怖のようなものです。】

なるほどとても分かりやすい。箱男になることは一見、現実逃避を果たせているようで

むしろ谷口氏の言うところの、心理的負荷を一手に引き受けてしまう行為なのかもしれない。作中、箱男が痛々しく見えてしまうのは、その出来損ないの見た目、暮らしぶりゆえでもなく、落伍者としてのレッテルでもなく、彼らがあまりにも、「本心」あるいは「実存」という言葉でも良いが、そうした幻想を盲信している姿が悲しいから、ではないだろうか。

また我々が、箱男を痛々しく思うと同時に嫌悪するのは、もしかしたら、「覗かれている」ことへの抵抗感もさることながら、「本心」という幻想を強制されることへの抵抗感なのではないか、と思う。箱男の存在が、あたかも「本心」が実在しているかのような錯覚を我々に抱かせて、無意識化に、「彼らこそ、真理の世界を生きているのかもしれない…」という認識を産ませ、それが嫌悪感として顕在化するのではないだろうか。しかし無論、「本心」というものが実在しているかどうかなんて証明の仕様が無い。箱男の醸し出す「本心」あるいは「実存」なぞ幻想にすぎない。それを証左に、著者である安部本人が下記のような言葉を残している。

都市には異端の臭いがたちこめている。人は自由な参加の機会を求め、永遠の不在証明を夢みるのだ。そこで、ダンボールの箱にもぐり込む者が現われたりする。かぶったとたんに、誰でもなくなってしまえるのだ。だが、誰でもないということは、同時に誰でもありうることだろう。不在証明は手に入れても、かわりに存在証明を手離してしまったことになるわけだ。匿名の夢である。そんな夢に、はたして人はどこまで耐えうるものだろうか。

そう、箱男である、ということは、夢であると同時に苦痛の常態化なのである。“名前”のしがらみから解き放たれ、全ての空間へのアクセス、行動、言論までが可能となる代わりに、存在証明の放棄が求められるのだ。だからこそ箱男たちの最期は悲惨である。「本心」「実存」という幻想を、自業自得とはいえ、強要されたゆえに、狂ってしまう彼ら。また谷口氏のような指摘が、他ならぬTwitterという、匿名の箱男が乱立している世界においてなされたことは興味深い。匿名アカウント=箱男たちが、最も掘り起こして欲しくなかったブラックボックスに、手をかけてしまった言説だと思われる。つまりTwitter上の、匿名アカウントが繰り広げる、誹謗中傷、罵詈雑言の阿鼻叫喚の図は、夢に耐え切れなかった箱男たちの断末魔なのである。

映画『箱男』/原作+αで加えられたもの

公式HPから紹介文を抜粋する。

“あの”悲劇から27年―ついに今、我々は執念と奇跡を目撃する。世界的作家・安部公房が仕掛けた罠に石井岳龍が挑む!「箱男」とは、その著作が二十数か国に翻訳され熱狂的な読者を世界中に持つ作家・安部公房が1973年に発表した代表作。発表以降、幾度かヨーロッパやハリウッドの著名な映画監督らが映画化を試みたが、企画が立ち上がっては消えるなどを繰り返していた。そして1986年、最終的に安部公房本人から直接映画化を託されたのは、『狂い咲きサンダーロード』で衝撃的なデビューを飾り、常にジャパン・インディ・シネマの最前線を駆け抜けてきた石井岳龍(当時:石井聰亙)だった。そしてついに1997年に製作が正式に決定、スタッフ・キャストが撮影地のドイツ・ハンブルクに渡るも、クランクイン前日に撮影が突如頓挫、幻の企画となってしまった・・・。しかし、石井監督は諦めていなかった。悲劇から27年、奇しくも安部公房生誕100年にあたる2024年、遂に『箱男』を完成させたのだ。しかも、主演に27年前と同じ永瀬正敏、共演に同じく出演予定だった佐藤浩市、更に世界的に活躍する浅野忠信、数百人のオーディションで抜擢された白本彩奈も加わるという形で。本年のベルリン国際映画祭でプレミアを迎え、映画祭ディレクターから“今年一番クレイジーな映画”と言わしめた本作がいよいよ日本に上陸する!

早速私も先日鑑賞してきたが、これがまた傑作であった。下記に、映画のポイントと、原作の相違点といったところを述べていきたいと思う。

・ジャズ

現実と虚構が交錯する時、背後で鳴り響くジャズが印象的であった。即興で紡がれたような妖艶なサックスの音は、主人公を取り囲む現実を異化してしまうような効果があったように思う。激しくかき鳴らすものではなく、どこかまどろみに似たような、空間に揺蕩うメロディは、目の前に繰り広げられる世界が、果たして現実なのか夢なのか、を曖昧にさせる。こうした演出は、映像と音楽の総合芸術である「映画」という表現技法ならではのものである。『箱男』の、箱から見える世界と現実との隔絶、あるいは混同、という超越的な往復が、文章表現の制約を飛び越え、うまく表現されていると感じた。ちなみにこれは蛇足であるが、私は鑑賞時、このジャズ演奏を用いた現実の異化演出に対して、デヴィッド・リンチを彷彿した。そしてやはり睨んだ通り、監督の石井氏はリンチに多大なる影響を受けているようである。とある雑誌のインタビューにて、デヴィッド・リンチのその音楽表現について、下記のようなコメントを残している。「月の満ち欠け、寄せては返す波みたいな、スーッと人間の深いところを連れていってそれでまた戻ってくるような、そういうリズムの、催眠効果みたいなものを感じますね。気持ち良い音楽と、気持ち悪い音楽の繰り返しというか。かなり計算していると思うんです。わりと神秘主義というか密教のようなものを研究していると思いますね。現実と異界を軽やかに行き来するその具体的な技術も体得しているんじゃないでしょうか」リンチによる、現実と異界の行き来。まさに箱男の「こっちの世界」と「あっちの世界」の交錯を表現するために、大きな影響を受けているに違いない。

・監視カメラの存在

冒頭、あちこちに設置された監視カメラが箱男を捉えているシーンがあった。その監視カメラの映像を登場人物である医者がモニタリングしているのだが、これらは原作にはなかったくだりである。観客である我々は、医者とともにモニター越しに、箱男を見つめることになる。この時、箱男は「見られる側」へと回る。小説版では、物語はあくまでも箱男の主観で進んでいく。つまり小説版の箱男は基本的には「見る側」であって、その彼の世界認識、実存の捉え方に寄り添うことこそが読者の役割なのであったが、映画版ではそれが端から逆転している。逆転している、というより、この映画の観客は、不特定多数の人間たち、という意味で箱男に「見られる」街中の人々と同等な存在でありながら、同時に、監視カメラで箱男を「見る」存在という、両義的な立場を手にしている(そういえば、映画館はまるで一つのダンボール箱で、16:9のスクリーンは、覗き窓のようである)。つまりこの監視カメラの演出は、「現代では、誰もが匿名の視線を手にしている」ということを示唆しているのではないだろうか。Instagram、Facebook、TikTok…。誰もが匿名の監視者となり、対象の日常生活を覗き見ることができる時代である。またそしてその視線は、この物語の中では、ひいてはこの我々の生きる現代では、一方的なままでは留まらない…

・「箱男はお前だ」のセリフの意味

映画のラスト、主人公がナレーションで「箱男はお前だ」と低く強い声で、観客に向かって投げかけるシーンがある。このようなセリフは、原作には登場しない。いったい石井は、どういう意図でこのセリフを追加したのだろうか。それを紐解くには、現代におけるコミュニケーションについて考えていく必要がある。テクノロジーが発達していくことでこの世界には、疑似的なコミュニケーションが普及した。それはつまり、ただ対象を“見る”だけの監視カメラのように一方通行的なものから始まって、SNSのように相互的なものまで、だ。そして昨今のリスクマネジメント(不審者対策など)への意識の高まりも相まって、直接的なコミュニケーションの必要性というものがどんどん薄れていっている。マンションの共同スペースに、「子供が怖がってしまうため、住民同士と言えど挨拶はしないでください」といった掲示がされる始末である。直接的なコミュニケーションはこうして片っ端から、テクノロジーの力によって、疑似的なコミュニケーションに代替されている。しかしそれによって

巻き起こっているのが、先述の「本心(実存)への依存」問題である。テクノロジーによる疑似的なコミュニケーションは、人々に、名も無き者の声というものを与えてしまった。つまりTwitterの匿名アカウントである。彼らは匿名を盾に、好き勝手に発言できる権利を手にしたと勘違いしている。あろうことか、時にその発言は、何千、何万もの人々の目に触れる。そして気づかずうちに、その発信者は、あるいはそれを目にする人々は、本心・実存の幻想の泥沼へ嵌っていっている。ご近所さんとの井戸端会議はインターネット掲示板へと差し変わり、朗らかに交わされていたはずの言葉は、口にするのも憚られるような言語に変貌してしまう。ネットリンチのように、名も無き人物が、名も無き人物により公に晒され、袋叩きに遭う。それらもすべて、実名は介入せず、全てが匿名のまま、進んでいく。テクノロジーがもたらした、現代の病である。原作では、数名の特定の人間の「本心(実存)への依存」に焦点が当てられていた。しかし石井はおそらく、あの物語を現代に置き換えるには、この現代日本の状態は、言うなれば“国民総箱男状態”であることを示唆する必要性を感じたのだと思う。誰もがスマホを持ち、ネットにアクセスし、匿名で言葉を発せられる時代だ。誰しもが今日から、ダンボール箱すら被ることなく、箱男になれる時代なのだ。そして彼らは今日も、本心という幻想を追い求め、傷つき、傷つけられる。あの低音の、怒気の含んだような「箱男はお前だ」には、そんな現代人に対しての戒めの言葉だったように、私には聴こえてならなかった。

★このブログのライター:Ricky★

文化的なことならお任せを!ジャパニーズカルチャーの伝道師Rickyが、あなたを日本オタクに仕立て上げます!

出典

・箱男 Wikipedia

・箱男 映画公式HP