2024年6月、映画『蛇の道』が公開された。柴咲コウという、日本代表する女優が主演ということもあり、映画ファン界隈では注目を集めている。しかしこの映画はまた、監督である黒沢清のセルフオマージュ作品、という側面も兼ね備えていることでも知られる。我々黒沢映画の愛好者にとっては、あの不朽の名作が、他ならぬ彼の手によってパロディ化されるとは、これほど楽しみなことはない。

ところで黒沢清は、地縛霊に魅せられた映像作家である。

彼の映像作品には、様々なタイプの地縛霊が登場する。黒いシミとなって壁に固着する地縛霊や、自殺を果たした家を彷徨う地縛霊などが出てくる。彼がホラー映画の大家として名を馳せたのも、後述するが、この地縛霊の演出の秀逸さが一躍買っているところも、大いにあるだろう。ヤクザに青春、SF、スパイ、など多種多様な映像を世に出し続けている黒沢であるが、いわゆるジャパニーズホラーの旗手として脚光を浴び続けているのも、その幽霊演出の斬新さ、中でも特に、地縛霊の描き方の妙によるものであると、私は考えている。

そんな黒沢的地縛霊であるが、過去に実は、もはや「登場」すらさせることなく、「演出」に成功した事例がある。その映画こそが、上述の『蛇の道』のオリジナル版である。初めてこの映画を観た時に、言語化できない不気味さに、終始胸がざわついていたことを覚えている。ストーリーだけを追うと、単なるバイオレンス映画にも見紛う内容なのだけれど、にも拘らず、それに留まらない不安、不快、恐怖、といった負の感情が沸々と湧き上がってきた。それが、今回のセルフオマージュ作品の公開に伴い、改めて観返して、「あぁ、これは地縛霊の映画だったのだ」と気づくに至ったのだ。

「登場」させずに「演出」した地縛霊とは、いったいどういうことだろうか。

また何故彼は、地縛霊という存在に固執するのか、

地縛霊という概念に注ぎ込む、彼のメッセージはいったい何なのか。

今回のブログでは、これらの疑問を解き明かしていきたいと思う。

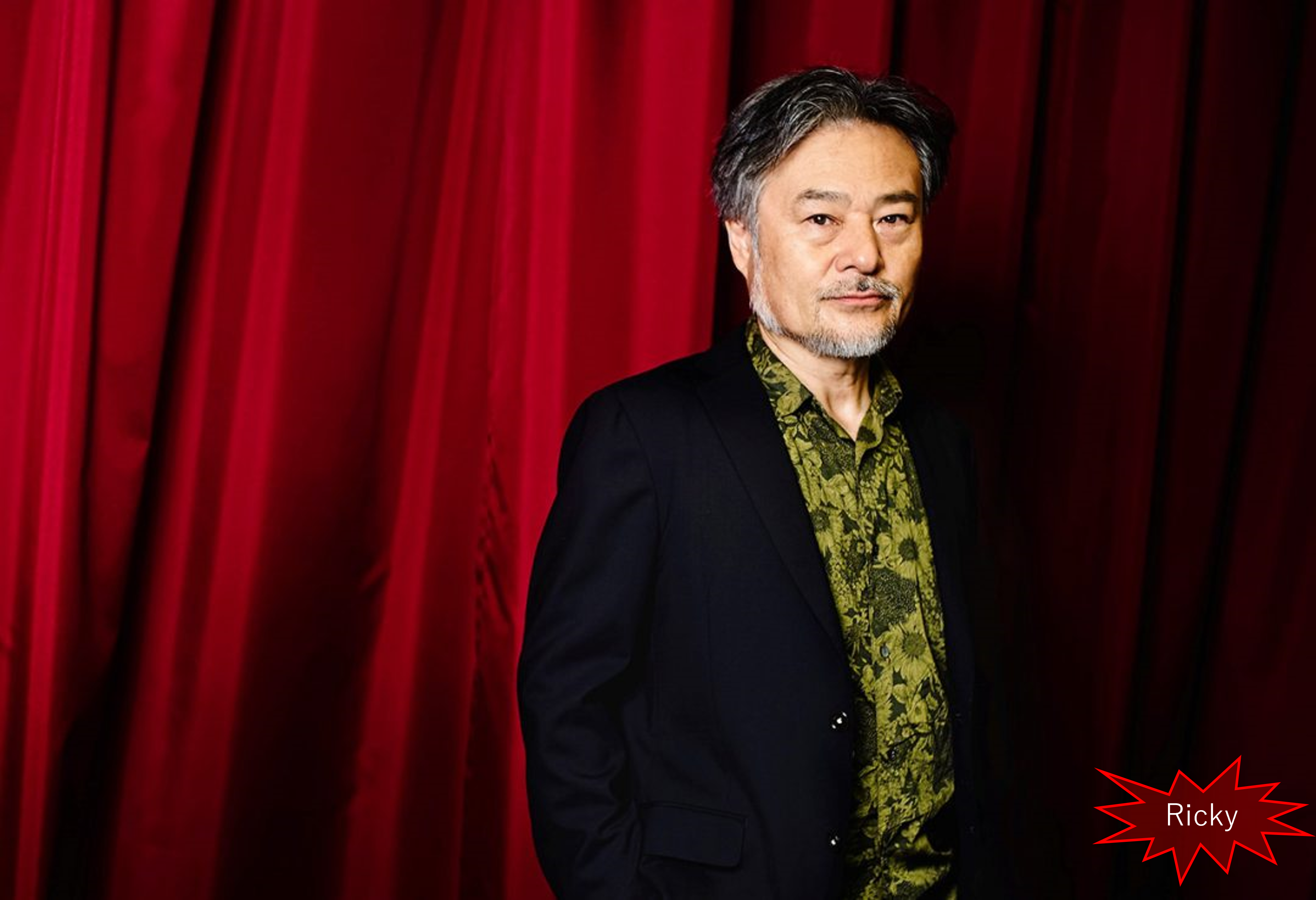

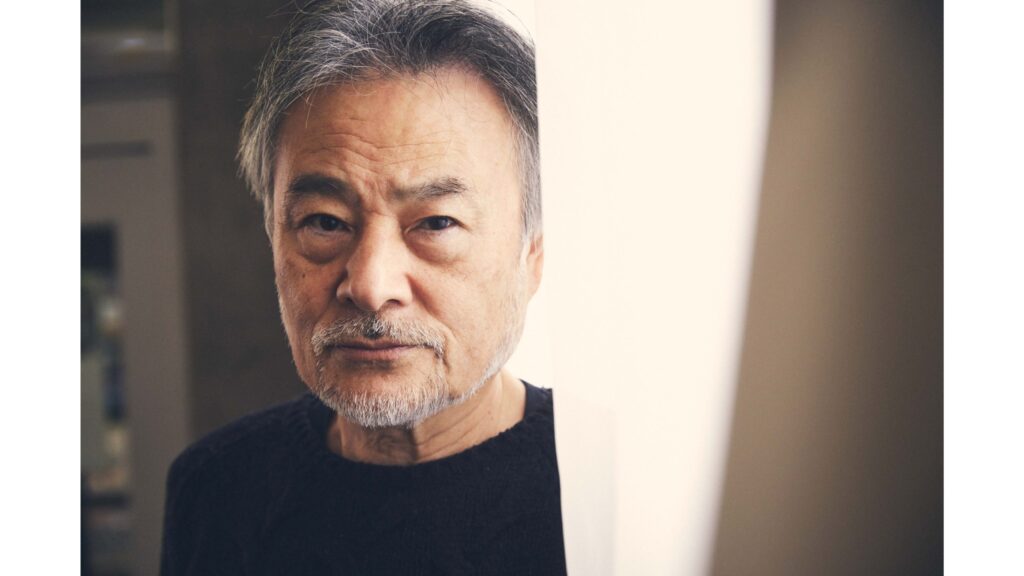

黒沢清とは

1955年〈昭和30年〉7月19日

日本の映画監督、脚本家、映画批評家、小説家。

1981年「しがらみ学園」がぴあフィルムフェスティバルに入選。相米慎二監督作に助監督として携わった後、「神田川淫乱戦争」(83)で長編監督デビューを果たす。「ドレミファ娘の血は騒ぐ」(85)や「地獄の警備員」(91)などでファンを獲得。

1992年、オリジナル脚本「カリスマ」で米サンダンス・インスティテュートのスカラシップを獲得し、渡米(同作は99年に製作、00年に公開された)。帰国後は哀川翔主演の「勝手にしやがれ!!」シリーズ(95~96)などでメガホンをとる。

1997年の「CURE」で世界に注目される。以降、「回路」(01)、「アカルイミライ」(02)などがカンヌ国際映画祭に出品。「ドッペルゲンガー」(03)などホラー作品を多く撮っていたが、ホームドラマという新境地に挑戦した「トウキョウソナタ」(08)で、カンヌ映画祭・「ある視点」部門審査員賞を受賞した。近年の作品に連続ドラマ「贖罪」(12)や映画「リアル 完全なる首長竜の日」(13)など。

2015年、浅野忠信・深津絵里主演の『岸辺の旅』が第68回カンヌ国際映画祭「ある視点」部門監督賞を受賞した。同年、第33回川喜多賞を受賞した。

2016年、初めて手掛けた海外作品『ダゲレオタイプの女』(原題:La Femme de la Plaque Argentique)が公開される。同年、第29回東京国際映画祭・SAMURAI賞[30]、第58回毎日芸術賞を受賞した。

2020年(令和2年)、『スパイの妻〈劇場版〉』が第77回ヴェネツィア国際映画祭で銀獅子賞(監督賞)を受賞。

地縛霊とは

地縛霊についての、一般的な見解は下記である。

地縛霊とは、自分が死んだことを受け入れられなかったり、自分が死んだことを理解できなかったりして、死亡した時にいた土地や建物などから離れずにいるとされる霊のこと。あるいは、その土地に特別な理由を有して宿っているとされる死霊

日本における心霊ブームの第一人者、中岡俊哉の造語だそうで、近年では一部の日本の国語辞典にも掲載されているようである。戦争・事故・災害などで突発的に死んだ人は、なかなか自分が死んだことを受け入れることができない。また恨みや憎しみの感情を持って死んだ者も、そうした悪感情が災いし、いつまでも自分の死を受け入れることができない。そして自殺者も、自分は死んだつもりでいたのに実際には死んでいないことに気付き何度も自殺をしようとする。こうした霊たちは「死の自覚」を持てるまで、何カ月、何年、何百年と時間を要し、それまでのあいだずっと地縛霊として地上近くにとどまることになる、らしい。

なるほどたしかに、黒沢映画における地縛霊も、上記の条件に当てはまるように思える。彼の映画の中にも、こうした典型的な地縛霊もいくつか登場する作品がある。しかしまた同時に、こういった定番の型から逸脱した地縛霊も、多々見受けられる。いったいどんな地縛霊だろうか。下記、彼の実際の作品に迫りつつ、分析していこう。

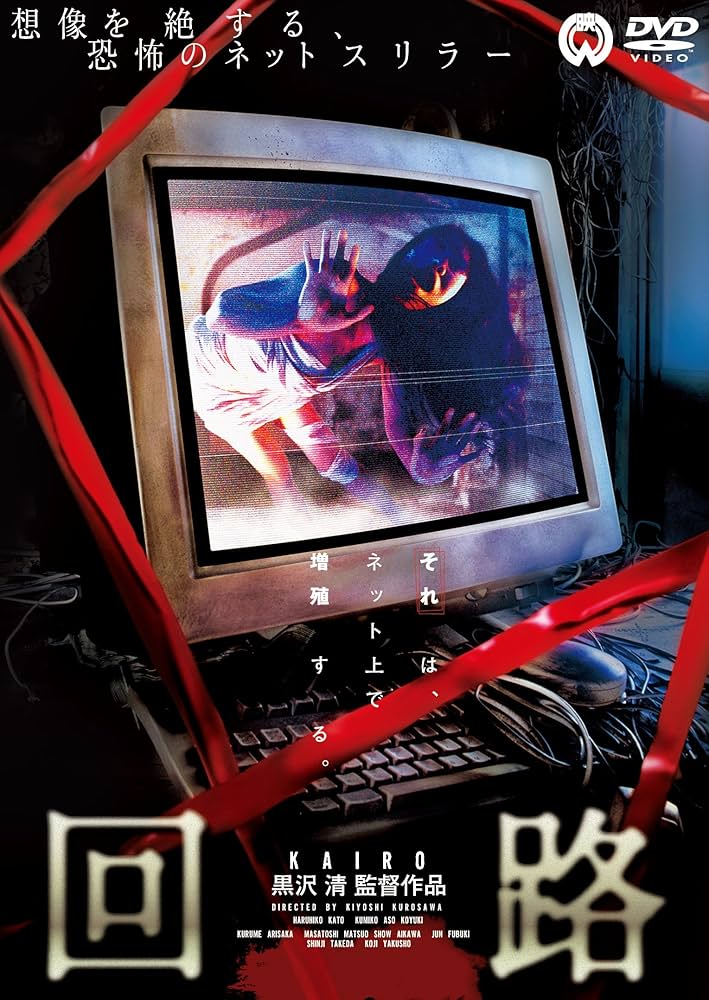

『回路』における地縛霊

2001年の日本のホラー映画である。あらすじとしては下記だ。

インターネットに現われる奇怪なサイト。そこに映る人影はこの世をさまよう亡者なのか……。ハリウッド的なショッキングシーンは少ないが、自然光で撮影された薄暗い画面、主人公たちの周囲で説明なしに次々と起こる奇妙な事件という、不条理性すら感じさせる映像とストーリーが、未知の恐怖へ観客をたたき込んでいく。

登場人物たちは次々と、インターネットを介して幽霊に襲われ、地縛霊と化してしまう。

この演出表現において特徴的だったのは、地縛霊を、“黒いシミ”として描いた点であった。「生」への執着がある彼らは、幽霊に襲われた直後、まるでその空間に留まるかのように、シミになる。そのシミは、まるで人影のようでありおぞましい。

作中で一つ、興味深いセリフがあった。インターネットの幽霊に関心がある登場人物の唐沢が、事件の一連の騒動を踏まえて放った言葉である。

「幽霊は人を殺さない。逆に永遠に生かそうとする。ひっそりと孤独の中に閉じ込めて」

この言葉は私にとって、自身の幽霊への理解における、まったくの青天の霹靂であった。これまで私の中で、幽霊という概念は、月並みな意味でしか存在していなかった。死の権化であり、人を恐怖に陥れるものであり、時にその怨嗟、悔恨の超越した力で、生者を死に至らしめる、そういう存在だったのだ。しかし、登場人物の唐沢曰く、幽霊とは、むしろその逆だという。この映画の場合の幽霊は、人間の「生」への執着心を誘い水に、存在自体を壁に固定させてしまう。「生」への執着は、「死」という自然の流れから逸脱した、単なる逃避過ぎない。だからこそ彼らは、「黒いシミ化」というおぞましい帰結を回避できないのだ。

動植物のように本能的に「死」を回避することと、人間の「生」への執着は、似ているようでまるで違う。我々人間は、理性を持つことによって「死」を概念化・共有してしまった。生者の数だけ「死」があり、それもまた様々な形で訪れることを、我々は言葉、絵、音、映像、で頭に叩き込まれてしまっている。だから、我々は常に「死」におびえながら暮らしている。「死」の孤独を妄想し、それをかき消そうとするかの如く、人と繋がらずにはいられない。だからこそ黒沢は「インターネットに宿る幽霊」という設定を入れこんだのかもしれない。インターネットとは、「死」の概念を伝播させるツールでもあり、仮初のコミュニケーションを与えてくれる、両義的な存在である。

いずれにせよ、「死」への恐怖=「生」への執着は、人類にのみ与えられてしまった枷のようなもので、またこの映画における黒いシミ=地縛霊とはつまり、過剰な「生」への欲求であり、それの孤独な成れの果てなのである。汚らしく、動くこともできず、ただ永遠とそこに佇むだけの存在。これがおそらく、黒沢清が、地縛霊というキャラクターに込めたメッセージであると考える。私はこの解釈にたどり着いた時、「死」とはまた別の、新しい地獄の観念を手にした心持であった。

『ダゲレオタイプの女』における地縛霊

2016年のフランス・ベルギー・日本合作の恋愛ホラー映画である。ダゲレオタイプという、170年前の写真撮影の技法を中心に、それに固執する写真家ステファンと、その娘と、主人公とが、幽霊やら恋愛やらに脅かされながら、物語は進んでいく。この映画における地縛霊は、その写真家の妻である。かつてダゲレオタイプ(被写体を数時間固定する太古の撮影機械)の被写体であり続けたことにより、精神を狂わせ自殺した(夫のステファンが、彼女を固定するために、筋肉弛緩剤を飲ませていたりもした)。彼女は死後、夫への恨みつらみから地縛霊と化し、屋敷内を彷徨うようになった。

しかし懲りぬステファンは、今度は娘を被写体として継承させ、ダゲレオタイプの撮影を続けていた。むろん娘はそれに抵抗を示しており、とうとう引っ越しを決意。しかしそれを受け入れられぬステファンは、彼女を階段から突き落として殺してしまう(直接的にそのように描かれているわけではないが、私はそう解釈した)。こうして全てを自らの手によって失ったステファンは、妻の幽霊に呪い殺されるように、自殺する。

この映画の特徴的なのが、ダゲレオタイプというアイテムと地縛霊を融合させた点である。写真とは、とある人生の時点を「永遠にとどまらせたい」という欲望に他ならないが、それはすなわち、『回路』で地縛霊となった登場人物たちと同じく、「生」への執着そのものではなかろうか。異なる点は、その対象が自分ではなく他者である、というところと、その「生」があくまでも恣意的に、ダゲレオタイプ=撮影機械というアイテムで切りだれている、というところである。写真とは撮影者の「理想の形」としてのみ存在し、すなわちエゴイズムの塊である。『回路』の章でも述べたが、「生」への執着は反自然的であり、ましてや近親者である妻や娘といった他者を、単なる素材として用いて、エゴイスティックに「理想の生」を創り出すなぞ、言語道断である。自然の流れから逸脱した、単なる逃避行動には無論、罰が伴う。『回路』の場合が「黒いシミ化」だったように、『ダゲレオタイプの女』では、他ならぬ近親者の地縛霊化・襲撃という罰であった。

『蛇の道』における地縛霊

1998年。幼い娘を殺された男と、彼に手を貸した謎の男が繰り広げる復讐劇を描いたバイオレンス・ドラマ。

主人公の宮下は、自身の娘を殺した犯人を捜しており、新島という正体不明の男(普段は数学の塾講師をやっている)がそれに手を貸す。ヤクザを捕え、倉庫に拉致監禁するも、彼らは「自分たちは犯人ではない」という。実際に宮下の娘に手を下した犯人が誰だったのかは、最後まで定かではないが、実はそのヤクザらは、組織でスナッフフィルムを撮影・販売していた。それもあり、宮下と新島はヤクザを次々に殺していき、とうとうアジトにまでおしかける。そこで新島は宮下に「俺の娘もここで殺された」と告げる。さらに、実は宮下はもと組織の一員で、そのビデオの販売係だったことがそこで判明する。つまりこの物語は、新島の、宮下をも含めた復讐劇だったのだ。

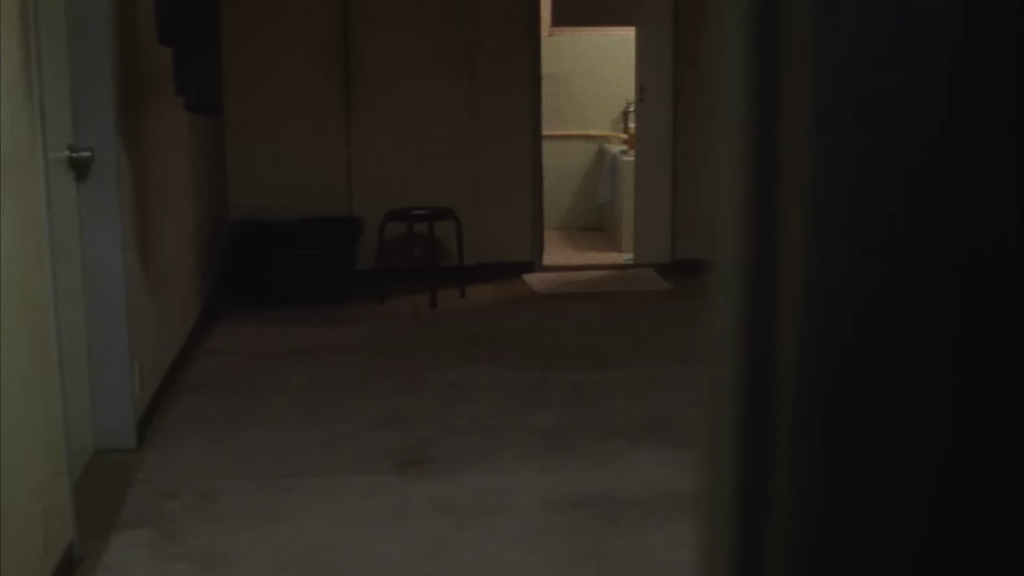

この作品では、上記二作と違って、地縛霊そのものは登場しない。キャラクターとして「登場」させることなく、なんとその「撮影手法」によって、地縛霊の存在を示唆している。分かりやすいのは、監禁場での1シーンである。手錠に繋がれているヤクザの大槻と宮下は別の部屋におり、彼らを映すために、カメラは自律運動する。

この画像は、拘束されていた大槻を映した後、後方にいる宮下を映すべく、移動している最中のものである。そしておそらくカメラは手持ちのもので、手ブレが感じられる。このことについて、ブログ上で詳細に分析していた言説を見つけた(執筆者の名前はNest)。下記にその一部を抜粋する。

カメラは大槻から視線を逸らした。断ち切ったのである。両者の性質の違いを考慮に入れると、後者に大槻を見捨てるという意思を感じ取らずにはいられない。今までも、カメラは自律性を暗に主張してきたが、カメラはあくまでも対象となる人物を追うための動き、動線に沿った移動をしていた。ところが、このショットは位置が不変の二者、大槻と宮下を同一のショットに収めようと、カメラが能動的に移動した結果なのである。単に自律的である以上に、そして身体的である以上に、意思を有しているという意味で人間的なのである。誰の代理でもなく、ひとりでに動くカメラ。無機的で、物語世界内にあってはならないはずのカメラという機構が、登場人物・観客とは別個の行動原理を取ること。その戦慄する瞬間を、カメラが映像として捉えている。それは、不気味にほくそ笑む宮下の恐ろしさとは異なる位相に配置されている。観客は、この地に足付いたカメラの挙動の恐ろしさを何者かに結び付けること、還元することができないのである。自律してしまったカメラは、受動的な記録装置であることも、人間の代理であることも辞めてしまったからである。それなのに、確かに「足」があることが、映像に刻印された揺動によって示されている。上記の通り、掴みどころのないカメラに大槻が便意を訴えたところで、何が成し遂げられるのだろうか。カメラはただそこに居るだけで、大槻を拘束から解くことも、宮下に一時的解放を促すこともしないだろう。大槻と宮下の間に位置するカメラは媒介者ではなく、あくまでも第三者的な自律した存在であり、言葉を介さない機械である。訴え続ける大槻を見捨て、奇異な宮下に好奇心を向ける他人行儀な残酷さしか、このカメラは持ち合わせていない。大槻は、宮下とカメラの双方から応答されないという、二重の疎外感に苛まれるのだ。このようにして、監禁されている大槻の恐怖──立ち去られ無視される恐怖──が見捨てる側の視点から表現されているのである。観客には、大槻に対するカメラの残酷な仕打ちに干渉する術はなく、ただ見届けることしかできない。その異様な事態を平然と見せられていること、その事実に観客もまた恐怖し、戦慄するのだ。

私はこの言説を読み終えた時、「この映画を観た時に感じた、あの言語化できない不気味さの原因はこれだったのか」と一人膝を打った。

また、この記事の執筆者Nestが、これほどまでに断言するのも、明らかに撮影者・監督は場面によってカメラの動きを使い分けており、この「自律運動するカメラ」も意図的に取り入れていることを見抜いたからだと言う。それを証拠に、たとえば単なる状況説明のシーンなどは、固定のカメラで無機質なスライドで終始している。

そして、映像作家の佐々木友輔は、手ブレ映像のことを「地縛霊」と呼ぶ。

地縛霊の映像は、手持ちカメラによる手ぶれ映像なのだから当然、三脚の機構には依拠していない。そのカメラワークは、胴の回転や腕の可動域など撮影者の身体の構造に基づいた動きを見せるのである。さらに、地縛霊の映像にとっては、カメラが固定されていることは前提でも何でもなく、むしろ例外的な状態であるとさえ言えるだろう。はじめに揺れ動くカメラありき。そこには、世界は決して静止することなく、この地面は常に既に揺れ動き続けているのだという確信から出発する思想がある。地縛霊の映像は〈揺れ動くカメラ〉の映画に住まうのだ。

そう、つまりこの『蛇の道』における地縛霊とは、カメラだったのである。私も鑑賞中、度重なる「揺れる映像」に、心は不安と苛立ちが混交したような、不快な感情に苛まれていたのを覚え居ている。しかし、これといって何かが起きたわけではなかったので、その感情は無意識下に抑圧され、脳はただ目の前の物語上のやり取りを追っていた。しかしなるほど実際は、私はおそらく、あのカメラに「意思」のようなものを感じていて、しかしもそれが、拷問を受ける大槻を平然と見捨てる動きだったので、堪らず不快感を催したのだと思われる。

そして次に疑問に思うのが、じゃあその地縛霊の正体は誰なんだ、ということなのであろうが、無論、作中ではそんなところに言及している場面は無い。私が思うに、その正体は、これまで新島が殺してきた人物たちなのではないだろうか。たぶん新島は、これまでもその倉庫で、誰かを殺しているのだ。そうでないと、彼は殺人の作業において、あまりにも手練れであった。ただの塾講師にしては、あまりにも手際が良く、そしてなにより冷静沈着であった。そして彼自身も、ヤクザらに娘を殺された立場なのであれば、これまでもその復讐の一環として、殺人を犯していた、と考えるのもおかしくはない。殺された人としては、例のスナッフフィルムの制作、販売の関係者である可能性もある。また新島は、監禁場の倉庫を指し、「ここの声は外には聞こえない」と断言するなど、依然も同じような場面に遭遇していないと言えないような言葉も吐いている。

そんな新島に殺された犯罪者たちが、恨みこそ素直に持つこともできず(新島の娘を死に至らしめた張本人なのだから)、虚無的に、再三繰り広げられるに新島の殺人ショーを、見守っているのだ。またあるいは、「早くこちら側においでよ」という目線すら、そこには組み込まれているかもしれない。

黒沢清にとっての地縛霊

なぜ彼はこうまでして、地縛霊を描き続けるのだろうか。

まず一つ上げられるとすれば、黒沢清という人間が持つ、ある種の哲学の提示、というとろこがあげられるだろう。彼はおそらく、上述したように、人が持つ「生」への固執を、最も下卑た精神である、と考えているのではないか、と思う。

たとえば、彼の作品の『蜘蛛の瞳』という映画の中で、化石採掘に勤しむヤクザの親玉が出てくるのだが、彼は化石についてこう述べている。

「こいつら、新しい生き方を見つけたんだよ」

「虚無は不幸じゃない!」

しかし彼は結局この後、裏切られ殺される。その採掘場にて、拳銃で撃たれた、無残な最期であった。その描写を入れこんだのはつまり、このヤクザの親玉的な精神に対しての、批判的なメッセージが込めたかったからだ。化石とはおそらく、黒沢清からすれば、「生」への固着に他ならないのではないだろうか。本来であれば生命はおしなべて「死」を受け止め、きちんと土に還る必要があるのだ。また『蜘蛛の瞳』では、主人公が殺して土に埋めたはずの男が、ラストになって、車椅子に乗って登場してくる。主人公が慌てて埋葬した場所を見に行くと、穴から這い出てきたような跡が残っている。そのラストで、男は脊髄が損傷しているか何かで車椅子に乗り、女性に運ばれているのだが、目が虚ろである。正常な意識があるのかどうかも分からない。その様子はなかなかに凄惨で痛々しい。彼もまた、土に還らず、「生」に固着したことによる虚無に陥った、ということなのだろう。

つまり黒沢は、自身の作品を通して、「生」への固執を批判し、そのメッセージを伝えるアイテムとして、地縛霊という「最悪の着地点」を登場させるのだ。

そしてもう一つ、彼が地縛霊を描く理由であるが、それは彼が、人類に備わる最も普遍的な感情を、「不安」としているからだと、私は思う。

「生きる」という行為はすなわち、「死へ向かうこと」であり、そこには不安がつきものなのである。時に人は、喜び、愛情、快楽、そうした感情に出会うことで、「不安」を有耶無耶にさせることがある。それでも根底に眠るのは、「結局いつかは死ぬのだ」という、拭いきれぬ「不安」という感情である。この感覚はつまり、人類だけが持つ、「死」を概念化させ、自分の「未来」に適用させる予知能力ゆえに生じるものなのだと思う。

また興味深いのが、この概念化・予知能力を用いて、我々は「真逆」の想定をすることができる、ということだ。それはつまり

「もし仮に、永遠に死ぬことが出来なかったらどうしよう」

という想定である。不老不死を扱う物語は夥しい数が存在するが、果たしてこれまで、それが肯定的に描かれた話があっただろうか。古代メソポタミアの文学作品『ギルガメシュ叙事詩』では、酒屋の女主人は、不死を追求するギルガメシュに「不老不死になっても幸せにはなれない」と説き、竹取物語でかぐや姫は、不老不死である天人なることで、「心が無くなってしまう」と涙する。「時間」に価値が無くなるがゆえに、一挙手一投足の行為にも、意味を見いだせなくなる(あと数十年しか残されていないから、我々はなんとか今日も頑張るのである)。そこにあるのは、ただの「虚無」である。

「死」への恐怖と、不老不死=永遠なる「生」に対する虚無感。似て非なるこの二つの感情、概念が、「不安」という言葉に集約されているのではないか、と私は思う。そしてこの「不安」こそが、人間の最も根源的なものであり、すべての行動原理だと考える。

だからこそ黒沢はこの二つの感情を、地縛霊という存在を用いて止揚しているのではないだろうか。地縛霊とは、死と、不老不死を、同時に引き受けている存在である。死んでもなお死にきれない、アンビバレントな存在であり、人に恐怖と虚無感を抱かせ、無意識下に眠る「不安」の概念を一気に表出させる、恐ろしいキャラクターなのである。

★このブログのライター:Ricky★

文化的なことならお任せを!ジャパニーズカルチャーの伝道師Rickyが、あなたを日本オタクに仕立て上げます!

出典

黒沢清 Wikipedia

・https://note.com/art_critique/n/n598c1eb6e87e

・https://nsthtn.hatenablog.com/entry/2024/06/16/155500