これまで私は「好きな漫画家」として、手塚治虫、つげ義春の二名をブログで紹介してきたが、今回紹介する黒田硫黄も、両者に引けを取らない漫画家である。かなりマニアックな作家ではあるが、経歴を見てみると、ある作品はあの宮崎駿が絶賛し、ジブリでアニメ化もされていたり、日テレでテレビドラマ化もされていたり、と、ちょこちょことメディア化を果たしている。が、そうは言ってもやはり、現状の黒田硫黄の評価としては、「知る人ぞ知る、玄人受けの漫画家」といったところが、関の山だろう。ただ私はそれがどうも歯がゆく、今回このブログを通して、なんとかして黒田硫黄の魅力を伝えられないか、考えてみた。そして思い至ったのは、黒田硫黄という漫画家は、稀にみる漫画技法の匠である、ということだ。

なので今回は、彼の経歴、代表作を紹介しながら、特にその漫画技法における彼のセンス、緻密さ、斬新さ、に焦点を当てて、深堀していきたい。

黒田硫黄簡単紹介

生年月日は1971年1月5日。男女の双子で誕生。東日本出身。一橋大学法学部・社会学部卒業。1993年『月刊アフタヌーン』にてデビュー。『月刊アフタヌーン』『月刊IKKI』『COMIC CUE』などに筆による作品を発表している。2002年、『セクシーボイスアンドロボ』により第6回文化庁メディア芸術祭マンガ部門大賞文部科学大臣賞を受賞。ちなみに、彼が卒業した一橋大学とは、国内でもトップレベルの国立大学である。たしかに彼の作品の登場人物の織り成す会話劇は、洒脱でレトリカルで、作家の言語レベルの高さが伺えるものがある。ただ寡作な作家でもあり、これまでの作品数は、連載作品が計13巻、短編が4巻しかない。

代表作『茄子』/『アンダルシアの夏』

そんな黒田硫黄の代表作と言えば、やはり『茄子』である。

この作品はタイトル通り、茄子が各話に登場する、短編集である。そもそもタイトルが『茄子』とは、なんとも珍しい。茄子という、野菜の中でもあまり目立たず、苦手な人も多く、それでいて栄養素も大して高くない、そんな食材をあえて採用するのも、黒田硫黄らしい。各話に登場する茄子であるが、登場人物に好かれているわけでも、それ自体がメインで語られるわけでもない。なんてことのないタイミングで登場し、大した活躍もせずに、終わる。しかしそれが案外心地良い。出てくる登場人物たちも、いたって平凡なキャラクターであり、それこそ茄子のように、目立たない市井の人間たちだ。

しかし、そんな人たちにスポットを当てるからこそ、リアルな心理描写、細やかな日常生活を炙り出すことに、黒田硫黄は成功している。「茄子」=「日常生活の我々」という構図が、説教臭くない範囲で、それとなく示唆されているのだ。そして、この『茄子』の短編集の中で最も有名なのが、『アンダルシアの夏』である。

スペインの自転車ロードレース、ブエルタ・ア・エスパーニャを舞台に、主人公が解雇の危機や、かつての恋人と兄の結婚という複雑な思いを抱きながらも、プロロードレーサーとして「仕事」に取り組むさまを描く物語である。たった20数ページの漫画であるが、これでもかとばかりに、レースの躍動感、スペイン特有の茹だるような熱気、そして黒田節とも呼べる洒脱な会話劇、それら全てが詰まっている傑作だ。(あの宮崎駿も、「このおもしろさが判る奴は本物だ」と推薦文を送るくらいである!)

さぁ、紹介が長くなった。いよいよ今回の本題である、黒田硫黄の漫画技法の特徴・テクニックの面に迫っていこうと思う。

黒田硫黄的漫画技法の特徴・テクニックの紹介

・記号の排除

漫画とは、表現記号の集合体である。画像の赤枠の部分のように漫画には、感情を表す様々な記号があり、読者はそれを読み取って、その人物が怒っているのか、焦っているのか、照れているのかを判断する(この記号は、手塚治虫が生み出した、と言われているが、諸説ある)。こうした簡易的な線で、キャラクターの心理がありありと伝わってくるから不思議である。古今東西、あらゆる漫画がこの表現技法を採用し、また読者たちもそれを読解し、作品を楽しんできた歴史がある。しかし、黒田硫黄はその歴史的な道のりに、反旗を翻した希少な作家なのである。たとえば…

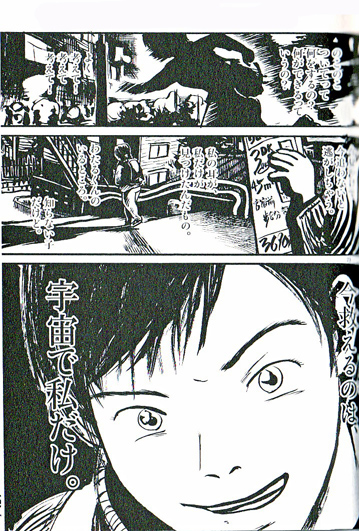

これは、『セクシーボイスアンドロボ』という作品で、主人公ニコが、誘拐された男の子を救いに行くシーンを抜粋したものだ。ただの中学生の女子が、今から犯人の元へ突撃するという修羅場であり、台詞でも「私に何ができるというの?」と自問しており、本人も葛藤していることが伺える。それなのに、彼女の顔には、本来そこにあって然るべき、お決まりの汗の記号が無い。一般の漫画家であれば、彼女の顔いっぱいに汗の記号を描き、いかにも緊迫感のある表情に仕立て上げるだろう。しかし黒田はその手法取らない。それに、このシーンだけではない。黒田はすべての作品において、感情の記号を徹底的に排除している。黒田はつまり、あくまでも「状況」で、キャラクターの感情を読者に伝えているのだ。

記号の役割については先ほど述べたが、実は記号には、ネガティブに思われる面もある。それは、記号があることによって、決まった解釈が避けられない、ということだ。つまり、ひとたび汗や怒りの記号が紙に描かれると、読者はこのキャラクターから、作者の意図したとおりの感情以外は読み取れなくなってしまうのだ。だから黒田は、記号を描かない。

しかしそれはある意味、読者にリテラシーが求められることになる。つまり記号に慣れている読者からすると、画像のような記号の無いキャラクターを見ると、「この人物は、何を考えているのか分からない」となる。だからよく、「黒田硫黄の漫画は読みづらい」と言われる(それゆえ、多くの漫画家はそうならないために、記号を多用する)。しかし黒田は、安易にこの手法に飛びつかない。何故なら彼は、この記号を用いないことによりむしろ読者に、想像の余白が与えられることを知っているからである。作品作りにおいて、最も丁重に扱うべきは、キャラクターの「感情」である。

「この人物は、今いったい何を考えているのだろう」

「怒っているのだろうか、悲しんでいるのだろうか」

このようにキャラクターに思いを馳せることこそが、作品鑑賞における醍醐味なのではないだろうか。千人の読者がいれば千通りの解釈が生まれ、読む人によってその作品は、全く別のものに生まれ変わることが出来るのだ。

・“邪魔”なひらがな擬音

漫画における擬音には、状況説明、雰囲気の醸成、没入感の演出、等々の役割がある。これがあることにより、その場面がさらに盛り上がったり、視覚効果だけでない、聴覚効果まで内包した立体的な作用が生じ、深い没入感を読者に提供することが可能になる。

しかし、黒田漫画には、それらとは少し趣向の異なる擬音が登場する。代表的なものでいえば…

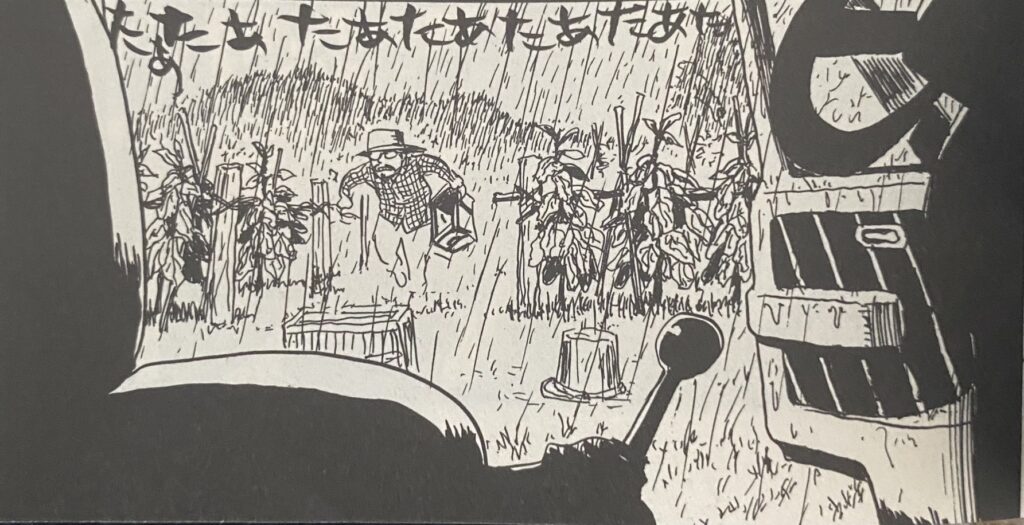

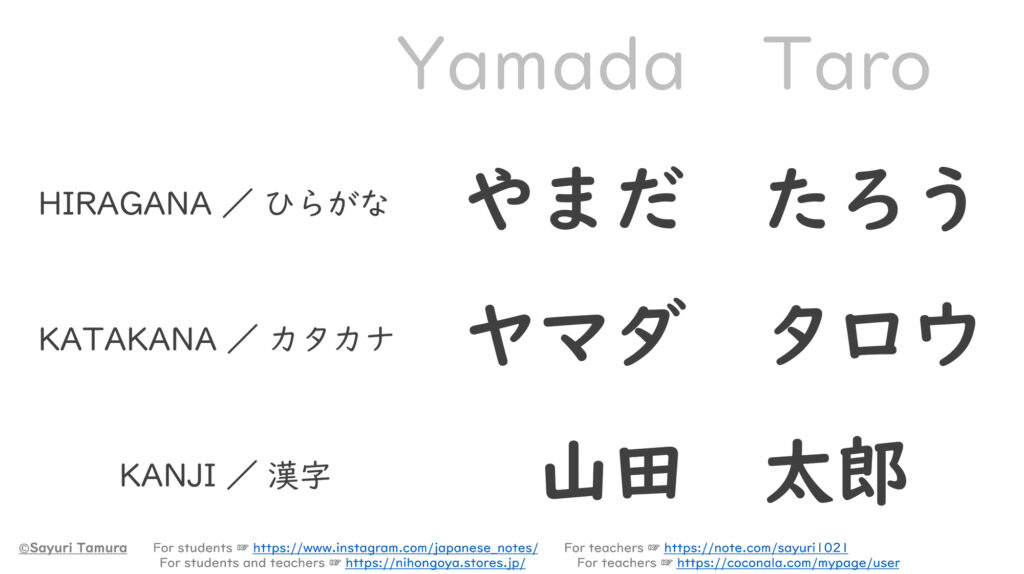

この「たあたあたあたあたあ」は、日本語における【ひらがな】という文字である(日本語は、【漢字】【ひらがな】【カタカナ】の三つの文字で構成されている)。この「たあたあたあたあたあ」を英語に変換してみると、「taataataataataa」である。この世には、taataataataataaなんて音は存在しないように思えるし、雨からこのような音が発せられるとは、到底考えられない。さらに、黒田漫画の擬音は、このように絵の目立つところに堂々と置かれているので、視線がそちらに向かってしまい、読み手の集中力が散漫となることが多々ある。しかし黒田は執拗なまでに、そのような一風変わった擬音を用いる。それも、ひらがなである場合が多い。いったい何故、黒田はこうした異様なひらがなの擬音を多用するのだろうか。それを分析するには、そもそも「擬音」というものが、日本語においてどういった経緯で制定されたのかを知る必要がある。擬音の歴史を紐解くついでに、日本語の成立経緯ごと振り返ってみよう。

――――――――――――――――――――――――――――――

歴史的にみると、まず漢字が中国から伝わり、その漢字が元となって、ひらがなとカタカナが生まれた、と言われている(漢字到来の前にも、神代文字という古代文字があった、という説もある)。漢字は、それぞれの文字に意味がある。たとえば、「山」→「mountain」、「木」→「tree」といったように。漢字は日本に伝わったのち、それぞれの意味が日本語と照らし合わされて根付いていったが、その中で、日本にしかない固有名詞などは漢字を使って表わすことができなかった。そこで、借字(万葉仮名)というものが生まれた。借字それ自体には意味はなく、音のみを表わすものだった。しかし借字は画数が多く使いづらく、次第に「安(借字)→あ(ひらがな)」、「伊(借字)→イ(カタカナ)」のように省略されるようになっていった。そうこうして、8〜9世紀には、ひらがな、カタカナが成立していたと考えられている。ひらがなは借字から省略が進み、平安時代にはとくに女性が使うものとして、また私的な手紙や和歌に用いられ、体系化されていった。カタカナは、奈良の学僧たちの間で、漢文を読むために訓点として借字の一部を簡略化して記したものに始まると言われている。そこから、女流文学として「ひらがな」が広まったのに対し、カタカナは実務の中で必要とされて行った。そして明治維新、外国語の導入、等々の様々な政治・歴史的経緯を経て、戦後の国語政策によって,ひらがなが常用の文章の規範として位置付けられ、またカタカナは、外来語・擬音語を書き記す際に使うようにと、戦後、国の方針として、公式に掲げられた。

――――――――――――――――――――――――――――――

説明が長くなったが、つまり日本語は、歴史的に【漢字】から始まり、【ひらがな】【カタカナ】の計三つの文字で構成されており、それぞれには別役割がある。そしてその中でも、文章や漫画における擬音を用いる場合は、基本的にカタカナを採用している、ということである。無論、漫画というものが生まれ、擬音が用いられ始めるようになった瞬間からこの文化は踏襲されており、現代日本の漫画作家に至っても、殆どがカタカナの擬音を採用している。しかし、そうした歴史的経緯があるにもかかわらず、黒田が多用するのは、ひらがな擬音なのである(この異様さがお分かりいただけただろうか)。それも、たあたあたあたあたあ(taataataataa)のように、本来存在しないはずの言語が、コマ内に堂々と書いているのだ。

漫画における擬音は、そのコマの中で、極力邪魔をしない形で現れるのが一般的だ。先述のように、いかにその場面を盛り上げられるが、絵の補完ができるか、没入させられるかが、擬音の役割だからである。しかし黒田の作り出す擬音は、この世に存在しなかったり、その場にそぐわなかったり、あえて言うなら、「邪魔」なのである。読者がその世界に没入しようとしているのを、むしろ阻止しようとしているかのようである。ひらがな擬音による、脱没入感の醸成。黒田は何故、このような手法をとるのか。次の項目で、その答えは明らかになる。

・世界のデフォルメ化/脱没入

黒田硫黄の漫画において、もっとも特徴的なのは、そのデフォルメされた世界観であろう。

まず絵である。毛筆を好む彼の作風は、一筆書きしたかのような大胆さで構成されていることが多い。人によってはこれが「下手くそ」「読みづらい」として敬遠されてしまう要因でもあるのだが、私はここにこそ黒田硫黄の真骨頂があると感じる。

昨今、写実的な漫画が増えてきていると感じる。リアルであればあるほど「良い」とされ、あたかも本当にその世界が実在するかのような、没入感のある絵を求められている。たとえば現在グランドジャンプで連載中の『DRCL midnight children』がその代表格である。

こうした作品数の増加を後押しする要因の一つとして、技術面での発達があるだろう。写真をトレースしてデジタル化したり、CGを用いてリアルな質感を出したりすることで、まるで「本物さながら」の風景が誕生する。

しかし他方で、そうした風潮にしぶとく逆らうクリエイターたちもいる。まるで、あえて没入感から遠ざかろうとしているかのごとく、荒い線、デフォルメされたキャラクター、出鱈目なセリフ、これらで読者、観客に違和感を持たせ、時には批判に晒されたりする。リアルな絵を描く作家の目的が「これが漫画であることを忘れさせる」ことなら、黒田硫黄のようなデフォルメを目指す作家の目的はむしろ「これが漫画であることを常に意識させる」ことなのではないだろうか。たとえば、これはアニメーションの話になってしまうが、ジブリの高畑勲などはその典型と言える。『かぐや姫の物語』という遺作で彼はアニメーターたちに、「とにかく荒く、鉛筆の下書き程度でよい」と指示していたシーンがあった。

アニメーター達は戸惑いつつ筆を進めていたが、出来上がりの絵は指示通り、まるで怒りに任せて書き殴ったかのようなものであり、無論、高畑は満足した様子であった。

※高畑勲というアニメ監督についての詳細は、また別のブログで紹介しようと思う

いったい何故、黒田や高畑といったクリエイターたちは、これらのようなデフォルメされた世界観を求めるのか。私は、つまり彼らは、作品作りを通して「映画と距離を取って欲しい」ということを主張しているのではないか、と考える。

昨今の没入型エンタメは、いかに読者・視聴者・観客を、その作品世界に誘うか、主人公と同化させるか、ということを画策している。科学技術も伴って、漫画ではまるで本物と見紛うかのような背景が出現し、映画では席が動いたり、画面から人物が飛び出たり、飛沫が吹きかかってきたり、とにかく、鑑賞者が主人公と同化するように仕向けられている。すると鑑賞者は、その作品を消費し終えたとき、それらがまるで自身の経験だったかの如く錯覚してしまう。そうなってしまうと、その映画にはどんなメッセージがあったのか、とか、作者は何を伝えたかったのか、などは考える余地が無くなってしまう(ディズニーのアトラクションに乗った後、「これにはどんなメッセージが込められていたのだろう」と誰が思うだろうか)。

高畑はとあるインタビューで「ファンタジーは現実を生きるイメージトレーニングにならない」と発言したことがある。あまりにリアルに完璧に作り上げられた世界観で、主人公が勇猛果敢に戦う物語なぞは、鑑賞者はそこから、いかなるメッセージも持ち帰ることが出来ない、と彼は主張している。また、別のインタビューではこうも語っていた。

「描いてない部分があったり、ラフのタッチのままだったり、そういった作品が、とりもなおさず、見る人の心に、記憶を探ろう、想像しようという気持ちを呼び覚ますんだと思います。『かぐや姫の物語』での線の途切れ・肥痩、塗り残しなどは、そのために役立ったのではないでしょうか」

恐らく同じことを、黒田も心掛けているのではないか、と思う。脱没入というモットーを掲げ、あのような大雑把とも見える線を書きなぐり、読者を試しているのだ。

無論、ただ雑で良い、と言っているわけではない。彼らは一様に、クリエイター的野心を総動員させて、その表現技法における可能性を最大限模索している。常に、前人未到で、斬新な手法を徹底して追及している。そこで先述の、黒田の擬音に繋がる。あのような擬音の使い方は他に類を見ないもので、ファンの間でも、黒田の代名詞としても名高いものであるが、勿論この擬音には、脱没入の効力が備わっている。あるいは、形骸化した手法である記号(汗や怒り)を用いないのも、クリエイター的野心と、脱没入のモットーが黒田の中で混在しているからかもしれない。

おわりに

おそらく目の肥えた我々鑑賞者は、斬新な手法を浴びることでようやく、作品のメッセージを読み解くモチベーションが湧くのだろう。そして同時に、脱没入を可能にしたまま作品鑑賞を終えることが出来た時にはじめて、作り手の真の意図を読み解くに至れるのだろう。創作物というものは総じて、いかなるメッセージを込めようとも、このように斬新さと脱没入が同居しない限りは、いかなる傑作も生まれない、と私はここに断言する。

★このブログのライター:Ricky★

文化的なことならお任せを!ジャパニーズカルチャーの伝道師Rickyが、あなたを日本オタクに仕立て上げます!

出典

・MAG2NEWS

・黒田硫黄 Wikipedia