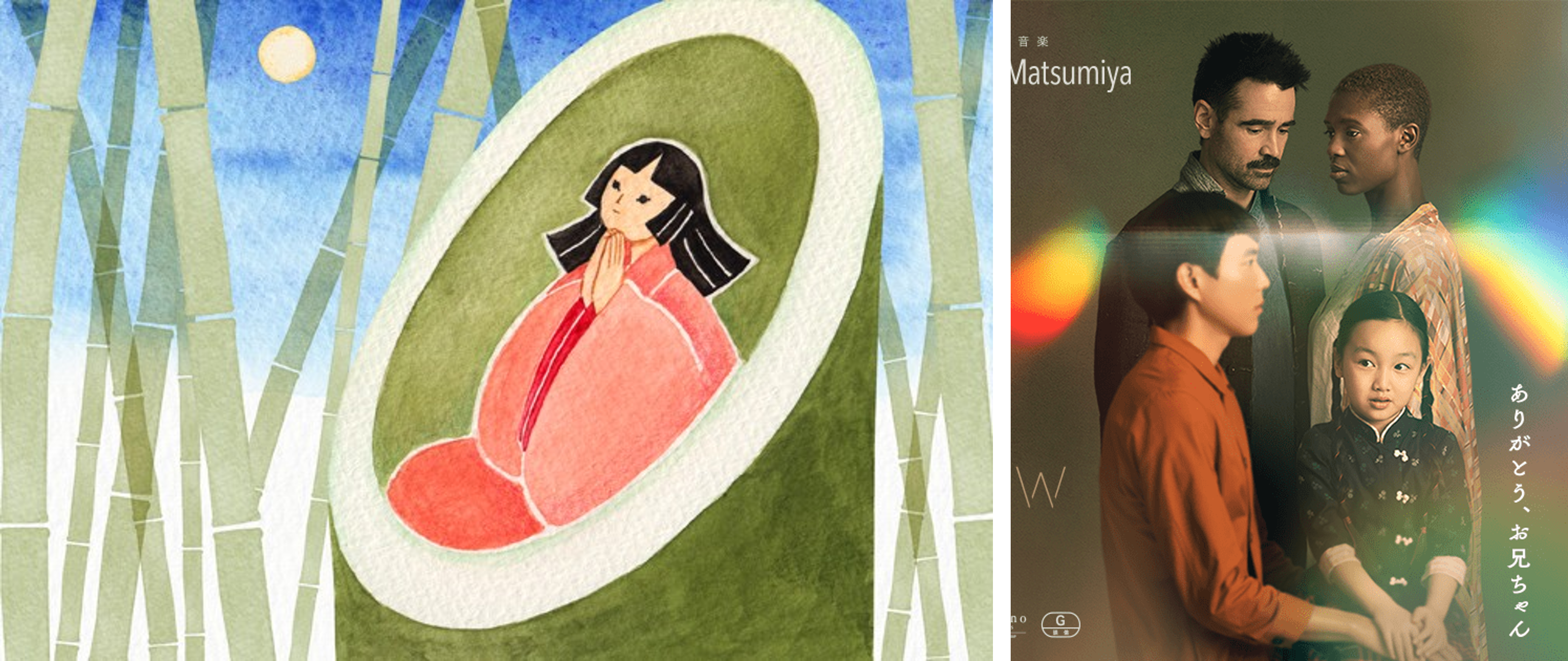

平安時代前期に成立した、日本最古の物語『竹取物語』と、2021年にアメリカ合衆国で製作されたSF映画『アフター・ヤン』。

これまで、私の知る限り、古今東西を大きく隔てたこの二作を紐づけた人間は、おそらく誰一人としていない。数年前劇場で『アフター・ヤン』を鑑賞していた私は、その内容のすばらしさに感動を覚えるのもさることながら、そこに、1200年以上の時を経た『竹取物語』の痕跡を認めた。そのことに、発見の興奮を覚えるとともに、いったいなぜ、この映画の製作陣は、現代SF映画に、日本の古典文学の要素を取り入れたのか、その意味は何なのか、を考えるに至った。

なので今回のブログは、この2作品の簡単な紹介から始め、それぞれのメッセージ、そしてその関連性を、私なりに分析してみようと思う。

『竹取物語』とは

・概要

日本最古の物語といわれる。9世紀後半から10世紀前半頃に成立したとされ、最初期の物語の一つである。現代では『かぐや姫』というタイトルで、絵本・アニメ・映画など様々な形において受容されている。作者は不明であり、当時の推定識字率から庶民は考えづらく、上流階級に属しており、貴族の情報が入手できる平安京近隣に居住し、物語に反体制的要素が認められることから、当時権力を握っていた藤原氏の係累ではないと考えられている。

そんな、謎多き作品であるが、あらすじとしては、こうである…

竹取りを生業にする老人が、ある日、竹の中に眠るかぐや姫を見つける。これを家に持ち帰り、妻とともにわが子のように育てる。かぐや姫は天女のごとく美しくすくすくと育っていき、その美貌は噂を伝って、村を超え、ついには政界にまで轟いてしまう。そして五人の貴公子が、代わる代わるに求婚をするが、かぐや姫は彼らに結婚の条件として、無理難題を出して失敗させる。果てには天皇をもかぐや姫を求めたが、これも応じなかった。そして彼女は、育ての両親に向かってこう告げる。

「月が満ちたら、私は天に帰らなければなりません」

天皇や老夫婦は、月からの迎えに抗おうと戦の準備をするが、彼らはあまりに神々しく光り輝いて、人間の力で追いかえすことはできなかった。とうとうかぐや姫は、天人に羽衣を着せられ、地上での出来事を、すべてを忘れてしまう。そしてそのまま、八月十五夜、月の世界へと去っていった―

美しくも悲しい物語である。そして今回、『アフター・ヤン』との比較検証において、注目したいのが、「『竹取物語』という物語における、かぐや姫という存在は、いったいどんなメタファーを孕んでいて、それはどんなメッセージなのか」である。

・かぐや姫のメタファー

そもそも、かぐや姫とは、天人であり、つまり地上における「道理」も「煩悩」というものを持たぬ存在である。それが、天上世界において罪を犯した故(詳細は明かされていない)、赤子として地球に落とされたのである。そして、浮世を離れした美貌をも兼ね備え、女ざかりを迎えた頃には、名だたる権力者からの求婚の嵐に遭うようになる。が、時の権力、婚姻制度、といった概念を持ちえない彼女は、「なぜそんなことしなければならないのか」と言って撥ね付ける。(また、「絶世の美女」という人物設定にすることで、群がる男たちの煩悩ぶりが、対比して如実に浮かび上がる構造となっている)。

しかし、数ある求婚者の中でも、真摯でひたむきであった帝に対してだけは、恋心のようなものを抱いたかぐや姫。おそらく彼女は、人間によって育てられたせいで、若干の「人間化」をしていたのだ。それを証拠に、帝に対して、あるいは地上世界に対して、未練を感じさせるセリフを残している。ラストシーンで、迎えに来た天人らに羽衣も着せられる描写があるのだが、「その前に」と、かぐや姫は、帝に向けた手紙を書く。

「天の羽衣を身につけた人は、心が他の人と違ってしまうのです」

「このように沢山の人をお遣わしくださって、お引き止めなさいますが、(滞在を)許さない迎えがやって参りまして、(私を)捕らえて連れて参ってしまいますので、残念で悲しいことです」

そして言葉通り、羽衣を着たかぐや姫は、地上での一切の記憶が消え去り、振り返ることもなく天へと昇っていく。

果たして皆さんは、このシーンをどう読み解くか。

私は、要するに、この物語は、人間の「煩悩」というものへの愛を説いた作品、なのだと思う。人間は弱く、それゆえ、権力、制度、恋愛、といった煩悩が生み出したシステムに依存してしまいがちである。がしかし、むしろそういったところにこそ、人間の不完全さ、それゆえの愛らしさ、が詰まっている。かぐや姫は、人間化したとは言え、元は天人である。だからこそ、先述のような煩悩をフラットな目線で眺め、その曖昧さ、愚かさ、美しさを理解したのだと思う。

・まとめ

つまり『竹取物語』とは、幽玄で壮大なファンタジーでありながら、権力、制度への批判も含意した社会性に富んだ作品であり、さらには「人間とは」という根源の問いまで打ち立てた、歴史的傑作なのである。

さて、長々と解説してきたが、このような『竹取物語』が、現代アメリカ映画に、いったいどのような影響をもたらしたと言うのか。

それでは、その気になる『アフター・ヤン』を紹介していこう。

『アフター・ヤン』とは

・概要

本作はアレクサンダー・ワインスタインが2016年に発表した短編小説『Saying Goodbye to Yang』を原作としている。主演はコリン・ファレルが務めており、ニューヨーク映画批評家協会賞では主演男優賞を受賞し、第74回カンヌ国際映画祭でプレミア上映された、国際的にも高評価を得た名作である。あらすじとしては、こうである。

“テクノ”と呼ばれる人型ロボットが普及した近未来。茶葉の販売店を営むジェイクと妻のカイラ、中国系の養女ミカの一家で、大切な家族の一員として共に暮らしてきたAIロボットのヤンがある日突然、動かなくなる。修理を模索する中で、ジェイクはヤンの体内に、一日ごとに数秒間の動画が撮影された“記憶装置”を発見する。そこには家族を見つめるヤンの優しい眼差し、そして素性不明のひとりの若い女性エイダの姿が映っていた。ヤンが残した記憶は何を物語るのか――?

近未来の設定ではあるが、監督であるコゴナダが韓国系アメリカ人アジア人ということもあってか、カメラに映る景色はアジアンテイストで、我々日本人にとってはなんだか懐かしい印象を受ける構成である。映画のトーンとしても、大仰な演出もBGMも無く、静謐なムードで始終包まれている。また、主人公も茶葉のみを扱うお茶屋さんということで、一見すると、一昔前の時代を描いている映画と錯覚してしまう。

しかしひとたび場面が変われば、自動運転の車だったり、白人のジェイク、黒人のカイラ、アジア人のミカ、というグローバリゼーションな家族構成だったり、リモート参加のダンスバトルだったり、近未来的な要素が散らばっている。

・テーマ

映画の主題としては、壊れたヤンの記憶装置を覗いたジェイクを中心に、「死とは」「家族とは」「国とは」といった哲学的命題の揺さぶりをかけていく、というものである。その中でも特に興味深いのは、ヤンという機械が、「戦争孤児に文化的ルーツを伝える、テクノという子守AIロボット」という設定である。ジェイクとカイラは、ミカに孤独を感じさせないように、あるいは、中国という国家的ルーツを学んでもらうように、中国テクノのヤンを住まわせている。そしてヤンも、自身の役割を全うするべく、アジアの文化や歴史などの多様な知識をミカに教え込む。一方、孤児である養女のミカは、学友から「本当の親はどこにいるの?」「今の親は家族じゃないでしょ」と言われ、根無し草的な不安を感じている。果たして、ミカの孤独を癒すのは、AIロボットなのだろうか、血縁だろうか、容姿だろうか、言語だろうか。

その問いに応じるように、ある日ヤンは、ミカを農園に連れ出す。そこには別々の植物をつないで1つの植物として育てる「接ぎ木」があり、それを見てヤンはミカに言う。

「見てごらん。素敵なことが起きてる。ほら、この枝は違う木から出てる。でも今は同じ木なんだ」

この発言はいったい何を意味するだろうか。その答えは、ジェイクが彼の記憶装置にアクセスすることで、伺い知ることができる。ヤンはかつて、エイダというクローン女性と恋に落ちた経験があった。

・人が人である理由

人間を、人間たらしめている諸要素はなんだろうか。血だろうか、容姿だろうか、言葉だろうか。我々はこうした諸要素をもって、人間を人間たらしめている、と考える傾向にある(ナチスは、ユダヤ人の<血>を劣等とし、人間ではないと判断した)。そう考えた場合、クローンとはすなわち、「誰かのコピー」であり、血、容姿、言語、それらいずれをとっても、「偽物」である。それゆえ主人公のジェイクなぞは、エイダに対して嫌悪感を示している(偽物の<血>だから)。しかし、ロボットであるヤンは、そのような偏見を持っていないので、「ありのまま」の彼女を愛することが出来た。なおかつヤンは、エイダのコピー元であった女の子のことを知っていた。オリジナルと呼ぶべきエイダのコピー元が生まれ、死に、そしてそっくりのエイダと出会う。そしてまた、様々な人の生死に出会っていく。こうした、家庭用ロボットならではの経験を経てヤンは、「結局人間とは、みな<同じ>なのではないか」と思うに至る。どんな血だろうと、国だろうと、容姿だろうと、言葉だろうと、人間という生き物は、生まれ死にゆくこの大きな潮流を超えることは出来ない。みな「生」という始点から出発し、「死」という終着点で合流せざるを得ず、本質は何ら変わらない。国という概念も、人が言語的に生み出したシステムに過ぎない。だからヤンは「今は同じ木なんだ」というセリフを、ミカにかけることができたのだ。

・まとめ/監督インタビュー

結局ラストまで、ヤンの故障は直らず、スリープ状態のままだ。「接ぎ木」の言葉をかけることが、彼の最後の役割だったのだろうか。監督である韓国系アメリカ人のコゴナダはインタビューでこう答えている。

「探求したかったことの一つはロボットがアジア人であること、そして作家がアジア人ではないことです。しかし、そのアジア人という概念さえも、ロボットのように製造されたものなのです」

「私はアジア人です。人々が私を見るとき、彼らはたくさんの思い込みと期待を持っていて、私はそれと闘わなければなりませんでした。私はアジア人であることがどういうことなのか、常に葛藤しています。アジア人であることに違和感を感じている人たちにとって、それは現在進行形の葛藤だと思います。だから、この作品は自身の居場所に対する憧れを整理するための方法だったんです」

二作品の関連性

・ヤン=かぐや姫?残された人々たちへの影響

ちなみに、あまり知られていないが、『竹取物語』にはかぐや姫が去った後、残された人々を描いたエピローグがある。その内容が、下記である。

かぐや姫は、月へ帰った。竹取の翁と嫗は、血の涙を流して思い悩むが、どうしようもない。生甲斐を失った翁は、不死の薬を飲むこともなく、病気で寝込んでしまう。一方、帝は、頭中将から、事態の詳細をお聞きになり、かぐや姫からの手紙と不死の薬を受け取られる。手紙を御覧になった帝は、いたく感動なさった。帝は、大臣と公卿を召集して、天に近い山についてお訊ねになる。駿河にある山の存在をお知りになった帝は、つきのいわさかという勅使に、その山頂に赴いて、かぐや姫から献上された手紙と不死の薬を燃やすようお命じになる。そして、山を富士の山と名付けられた。富士の山からは、いまだに絶えることなく、煙が立ち昇っているということである。

帝が不老不死の薬を飲まなかったのは何故だろうか。それはおそらく、かぐや姫の遺志を受け継いだ帝は、「煩悩」への愛を理解したから、であると考える。すべての「煩悩」とは、つまるところ、「死」から出立している。逆を言えば、「死ななければ、煩悩もない」と言える。「死」という制限があるからこそ、その限られた「生」を全うしようと、足搔き、苦しむ。そうした「煩悩」に苛まれることは、この短い生を大事に生きねばならぬ、という気概に他ならないのだ。帝はおそらく、「永遠の生」を与えられたかぐや姫と交流することで初めて、「限られた生」へのフラットな目線を手に入れ、その愛おしさを知りえたのだと思う。

さて『アフター・ヤン』の場合はどうだろう。「残された人」というテーマで深掘るならば、『竹取物語』での「残された人」が帝である場合、『アフター・ヤン』でそれに対応するのは、おそらく養女のミカであろう。

ミカは先述の通り、「孤児の中国人」というルーツに、ポジティブなものをなかなか認めることが出来ないでいた。そこに、ヤンというある種の天人を召喚させることで、血、容姿、国、なぞというシステムの制限から解き放たれた。そしてようやく、フラットな目線で、中国という文化的ルーツを肯定的に捉えることに成功している。それを証拠に、ラスト、動かぬヤン相手に呟くのは、中国語であった。中国語は、親であるジェイクにも、カイラにも分からない。そしてなんとこのシーン、字幕すら無いため、我々観客にも分からない。

(ちなみに、後日ネットで調べてみたところ、そのシーンの中国語は、「世界一のお兄ちゃんでいてくれてありがとう。」「いなくなって寂しい」というセリフだったようだ)

『竹取物語』から1200年以上経て、国という概念も変わり、グローバリゼーションがもたらす新たな葛藤が、我々を襲っている。ミカのような実存的な不安を抱える子供は、ますます増えるだろう。だからこそ『アフター・ヤン』の製作陣は、この新たに生まれつつある実存的不安に打ち勝つために、ヤンという天人を用意したのではないか、と思う。

つまり『竹取物語』も『アフター・ヤン』も、作り手の意図としてはまず、天人、ロボット、という【人外】を登場させて、それによってフラットな視点を導入させること。そして、それによって、「煩悩」(システム)が生じさせる不安の構造を明るみにし、その「煩悩」(システム)をむしろ愛させる、ことだったのではないだろうか。

・背景に映る“竹”

『アフター・ヤン』の映画終盤、ヤンの寄贈を求める、博物館の館内がちらりと映るシーンがある。なんとそこに、いくつもの竹を模したオブジェのようなものが置いてあるのだ。しかも光っている!

※これを発見した時の私は、飛び跳ねる勢いであった。

おわりに

『竹取物語』における天人、『アフター・ヤン』におけるAIロボット、時代もテーマも異なる両作品だが、根底には同じ思想があることを分析してきた。所詮空想の産物、と思うことなかれ。こうした特にSF的作品物は、大いにメタファーが内包されており、「人間とは」「生きるとは」といった根源的な哲学的な問いを投げかけてくれる。そしてこれこそが、空想物語の素晴らしさなのだと思う。たとえば、誰かが突然難しい顔で、「死とは」「家族とは」「国とは」と語りかけてきても、我々は当惑してしまうだろう。だからこそ、今日も人々は、SF、ファンタジー、神話、ありとあらゆるエンタメ要素を混ぜ込み、DNAレベルに組み込まれた人類の浪漫的気質を利用して、空想物語を生み出す。受け取った誰かが、その大いなるメタファーを読み解いてくれることを信じて。

これからも、ありとあらゆる時代、国、言語、の作品に触れていきたいと思う。もしかするとまたエンタメの神様が、『竹取物語』や『アフター・ヤン』のような素敵な出会いを、もたらしてくれるかもしれない。

【Ricky】