2016年に公開された『LA LA LAND』は、第89回アカデミー賞では史上最多14ノミネート(13部門)を受け、監督賞を始め6部門を受賞したメガヒット作品である。胸躍るミュージック、ビターな大人のロマンス、そして煌びやかな色彩。その完璧なハーモニーに、世界中の観客は目を奪われた。

監督はデミアン・チャゼル。当時まだ30歳。若くして映画界のトップに躍り出た鬼才であるが、来日した際のインタビューで、当作についてこう語った。

「鈴木清順の『東京流れ者』を隠れたオマージュにした」

おそらく、会場にいる人間たちは、目が点だったのではないだろうか。

「スズキって誰だ」「そんな作品、聞いたこともない」「世界のクロサワならともかく…」

無理もない。よほどの映画ファンじゃない限り、日本国外で鈴木清順の名を知る人間は少ないだろう。アカデミー賞やカンヌ国際映画祭など、海外での受賞歴も無いし(招待作品的な扱いで選出されたことは何度かあるが)、国内での興行成績も、同時代の黒澤明、木下恵介、市川崑、といった監督らとは比較できないほど低い。

しかしそれでも、清順が、生誕100年以上経ってなお(2017年逝去)、チャゼルのような才気溢れるクリエイターに、海を飛び越え圧倒的な影響を与えているのは、刮目すべき事実である。外ならぬ私も、大学生のころに清順の『ツィゴイネルワイゼン』を観て衝撃を受けた人間の一人である。彼の撮る、極彩色に溢れて、それでいて幽遠な映像は「清順美学」と呼ばれ、映画界にセンセーショナルな革命を起こした。

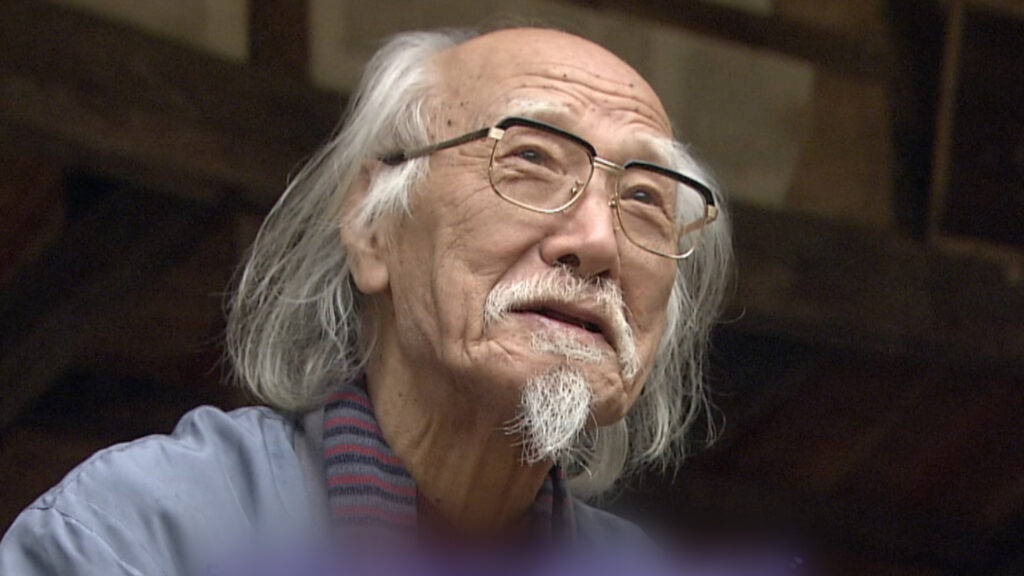

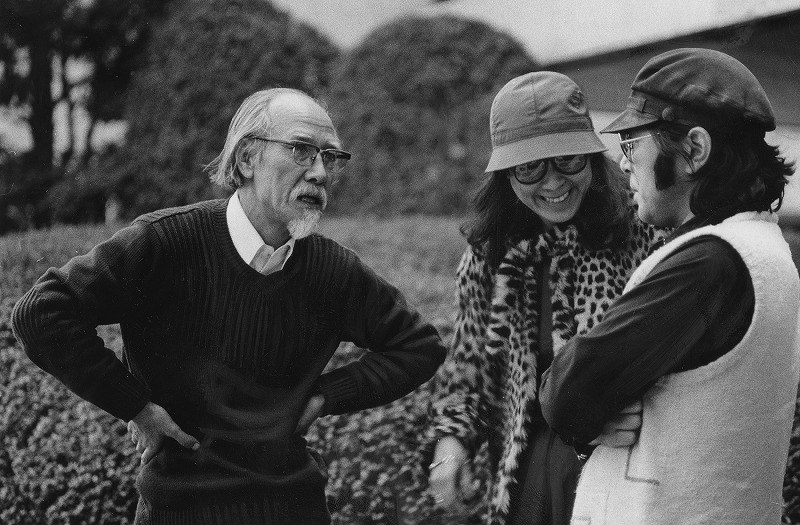

今回は、そんな鈴木清順を映画仙人と称し(その風貌は、まるで仙人みたいなのである)、清順美学を紐解きつつ、現代へ与える影響も探っていきたいと思う。

鈴木清順と戦争

- プロフィール

鈴木 清順(1923年〈大正12年〉5月24日- 2017年〈平成29年〉2月13日)は、日本の映画監督・俳優。日活の専属監督として名を馳せ、小林旭、高橋英樹、宍戸錠らを主演に迎えた。『殺しの烙印』は一般映画のみならずカルト映画としても世界的な評価が高い。『ツィゴイネルワイゼン』、『陽炎座』、『夢二』の三部作では幽遠な映像美を見せた。その独特の映像表現は「清順美学」と呼ばれた。晩年メガホンを取った『ピストルオペラ』『オペレッタ狸御殿』でのアバンギャルドな作風は、世界中の監督達に強い影響を与えている。

- 戦争体験

彼の豪華絢爛な映像作品の背後には、その苛烈な戦争体験があるのではないか、と映画批評家はたびたび指摘する。

1943年(昭和18年)学徒出陣で応召。陸軍二等兵として入隊。フィリピンに向かった船団は十三隻あったが、無事現地に辿り着いたのはわずか二隻。マニラから日本に帰る輸送船ではグラマン機の襲撃を受けてたくさんの仲間を失い、清順自身も海を漂流した。

喋る相手もおらず、自己内対話を繰り返さざるを得ない戦場が、清順のメンタリティーを決定づけたのかもしれない。その後、台湾を転戦し、陸軍少尉で終戦を迎える。

類稀なる経歴・キャリア

彼の映画人、ひいては映像作家としてのキャリアは、他に類を見ないものである。

- 東大不合格からの監督デビュー、売れっ子へ

1946年(昭和21年)復員して弘前高校に復学し、1948年(昭和23年)に卒業の後、東京大学経済学部を受験するが失敗する。同年、友人の誘いで助監督試験を受け、合格を果たす。

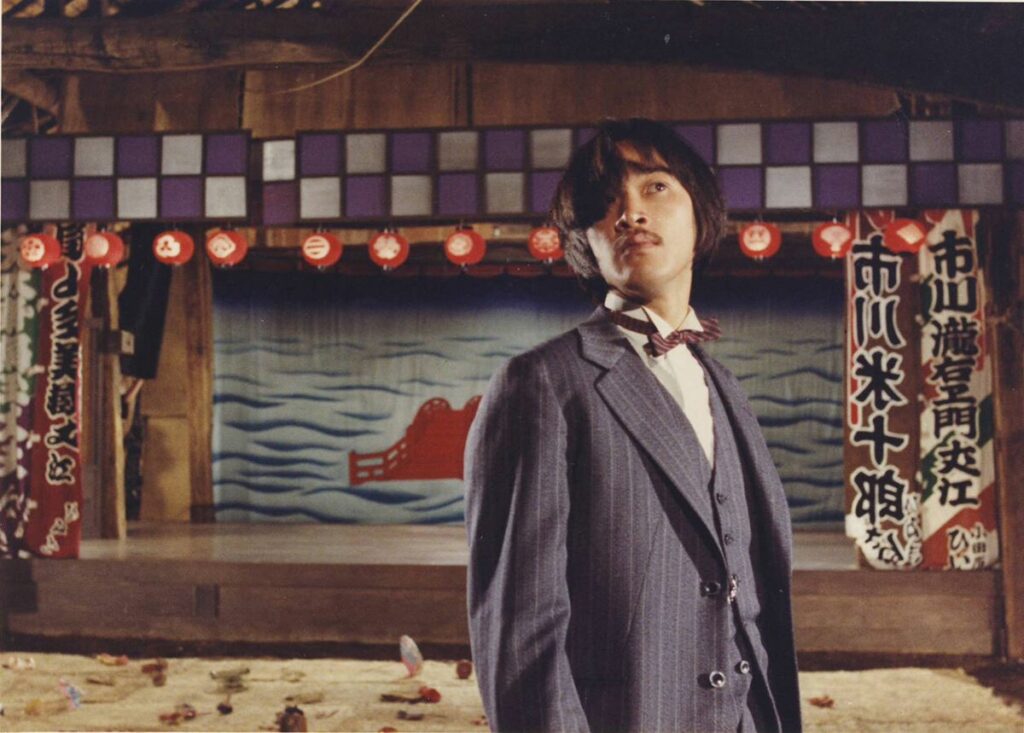

1956年(昭和31年)共同脚本による「勝利をわが手に」を本名の鈴木清太郎名義で初監督。1958年(昭和33年)の「暗黒街の美女」で清順に改名し、以後、1959年(昭和34年)ヤクザ、娼婦、といったアンダーグラウンドの群青劇をハードボイルドに描く作品は、戦争に代わって、血に飢えた観客の心をわしづかみにする。また、「肉体の門」「東京流れ者」「けんかえれじい」などでは、モダンで新鮮な色彩感覚と映像リズムによる独自の世界観を作り出し、『清順美学』と称されるほど、一部に熱狂的なファンを獲得した。

- TVアニメデビュー

1977年(昭和52年)から放送されたテレビアニメ「ルパン三世」第2シリーズには監修として携わっている。ルパンの脚本家が旧知の仲だったので、それがきっかけでプロジェクトに参加したようだが、実写映画をメインで監督していた人間が、ここまで本格的に、長年にわたってアニメーション携わるのも珍しい。

ちなみに余談であるが、ルパンの第1シリーズを監督していたのは、実はあの宮崎駿である。

さらに驚くべきことに、第2シリーズの最終回の脚本をめぐって両者は対立していた。結果、軍配は宮崎駿に上がり、その作品は過去最高傑作と言われるようになってしまった。 (「これまでの第2シリーズのルパンは全部偽物で、本物のルパン一味が偽物をたたきのめす」という話であった。)清順が烈火のごとく激怒したのは言うまでもないが、しかしそれでめげなかった彼は、『バビロンの黄金伝説』にて再び監督を務めた。

ただ、これらルパン関連の彼の仕事を見てみると、例の清順美学を押し出す、というよりかは裏方に徹する、というよりかは、あくまでも従来のルパンの魅力を引き出すべく、裏方に徹していたようである。

- そしてアーティスト鈴木清順に

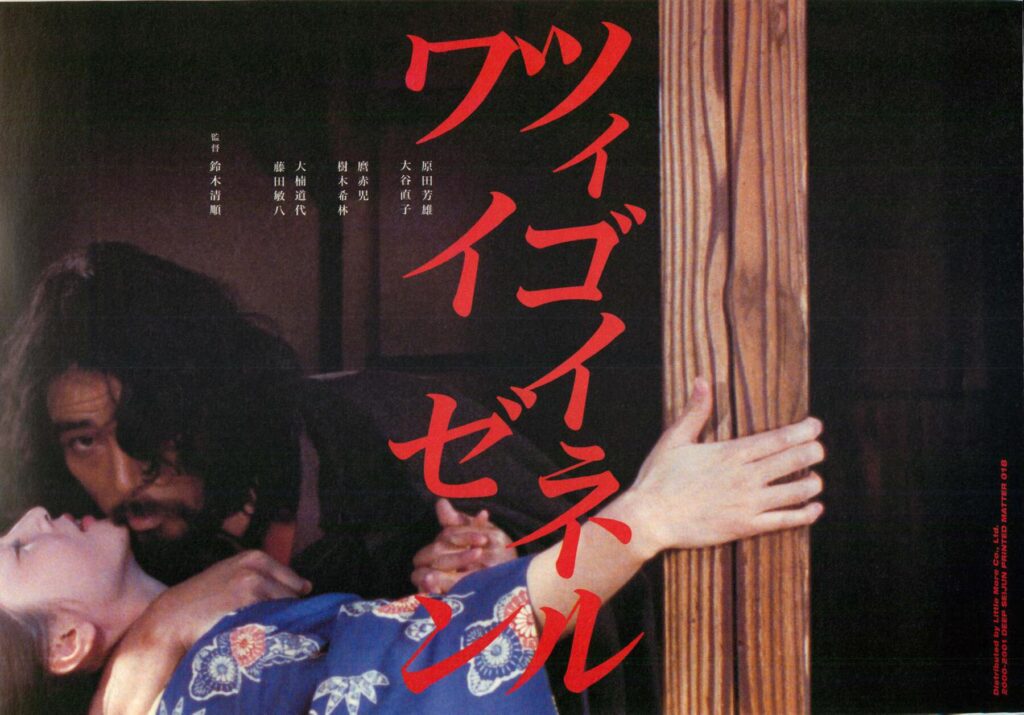

1980年(昭和55年)には内田百閒の「サラサーテの盤」を原作とした「ツィゴイネルワイゼン」を完成させた。

4人の男女が、サラサーテ自ら演奏する「ツィゴイネルワイゼン」のSPレコードを取り巻く、現実と幻想の境が曖昧となる妖艶な世界へと迷い込んでいく、という奇妙奇天烈な作品であるが、当作は彼の作品群の中で最も評価が高い。斬新な撮影方法、カメラアングル、で切り取られ、完成された映像はシュールレアリスム的で、実験的であった。歌舞伎や能などの古来の芸能を多分に演出技法として盛り込み、古今を自由自在に行き来したのも、当時としては新しかった。それまで、どちらかと言えば大衆娯楽的な作品を撮り続けていた清順であったが、この作品以降、アーティスティックな面を存分に生かした作品を発表し続ける。

『肉体の門』に見る「清順美学」

さて、『LA LA LAND』の監督チャゼルは『東京流れ者』に影響を受けたと説明したが、それはあくまでも、音楽映画としての影響が強いようである。“色彩”の面で言うならば、やはり『肉体の門』だろう。当作は、戦後のスラムを力強く生きる娼婦たちの話であるが、その彼女たちが纏う衣服が、『LA LA LAND』の主人公ミアを取り巻く女性たちの衣装そのものなのである。

戦後日本の娼婦たちと、現代ハリウッドの新米女優、と、全く持って次元は異なっているが、逆境に負けず徒党を組み、生きる女性たち、というテーマの相関性と、その力強さを物語るような色彩に、強い共感とインスピレーションを受けたのだろう。

しかしこの清順の色彩感覚は、いったい何処から来たものなのだろう。それを紐解くには、NHKアナウンサーでもある、弟の鈴木健二氏の言葉が参考になりそうである。清順の追悼本に、下記のような言葉を送っている。

「兄の作品を観ると、戦争体験の影響が分かりすぎるくらいわかる時があります。たとえばあの明るい色彩感覚。実家が工場で生活環境に色が乏しかったことの反作用もあるかもしれませんが、やはり死生をさまよう中での「色彩への渇望」に他ならないだろうと思います」

なるほど、現代を生きる我々にとって、色彩豊かな世界は当たり前である。しかし清順のような、戦時中の貧困家庭の出身だったり、目の前すべてが焼け野原と化した体験だったりを経た人間からすれば、“色彩”とは少し特別なものに映るのかもしれない。色彩とは命そのものであり、「清順美学」とは、そうした歴史の負の遺産までをしょい込んだ、健気な芸術品なのだ。

おわりに

清順が死んで、7年が経とうとしている。しかし、いまだに都内の名画座などでは、彼の作品のリバイバル上映が根強く行われている。映像技術のこれだけ発達した時代に、

ようやくモノクロ映画に色が付きだした程度の時代の映画が上映され続けるのはなぜだろうか。カメラやレンズの質も悪く、映像の質も甚だ悪い。にも拘わらず、昨年のツィゴイネルワイゼンの再上映の際などは、チケットは即完売。立ち見客まで出た始末だ。それはたぶん、彼の放つ極彩色が、テクノロジーなどでは醸成できない、生の淵から這い出た色だからであり、我々はその切実さを無意識下に受け取れているからではないだろうか。稀代の映画仙人がもたらした極彩色は、チャゼルのような気鋭のクリエイターに着実に受け継がれている。映画ファンの端くれを担う私としても、その連綿と続く命の灯が消えぬよう、願うばかりである。

出典

・鈴木清順 Wikipedia

・キネマ旬報 追悼 映画監督鈴木清順