恐山(おそれざん、おそれやま)とは、青森県の中央部に位置する活火山である。山のカルデラ(火山の活動によってできた大きな凹地のこと)には宇曽利山湖という広大な湖があり、その湖畔に、恐山菩提寺という寺院が存在する。

日本人が恐山と聞いて連想する景色は、むしろこの寺院を含む景色であろう。伝承によれば、開山は862年(貞観4年)、開祖は天台宗を開いた最澄の弟子である円仁(慈覚大師)とされている。

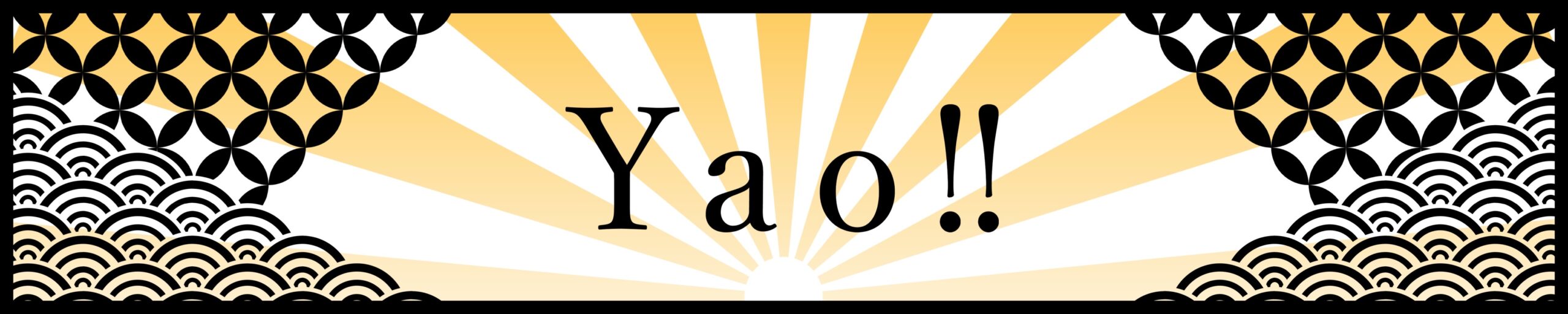

そもそも恐山とは、宇曽利山湖を囲む外輪山と、円錐形の火山との総称である。筆者も数年前に一度訪れたことがある。裾野からバスで延々と登り続け、到着すると、目の前に広大な山脈と大きな湖が一望でき、絶景であったのを覚えている。

先述の菩提寺は、日本三大霊山として認定されている。菩提寺は、地蔵信仰を背景にした死者への供養の場として知られ、お盆の時期になると多くの人々が訪れる。

また、祭事になると菩提寺の門前に屋台を構える、イタコ(日本の東北地方の北部で口寄せを行う巫女のこと)が有名である。むしろ夏祭りや秋参りでは、それを目当てにやってくる観光客も多い。

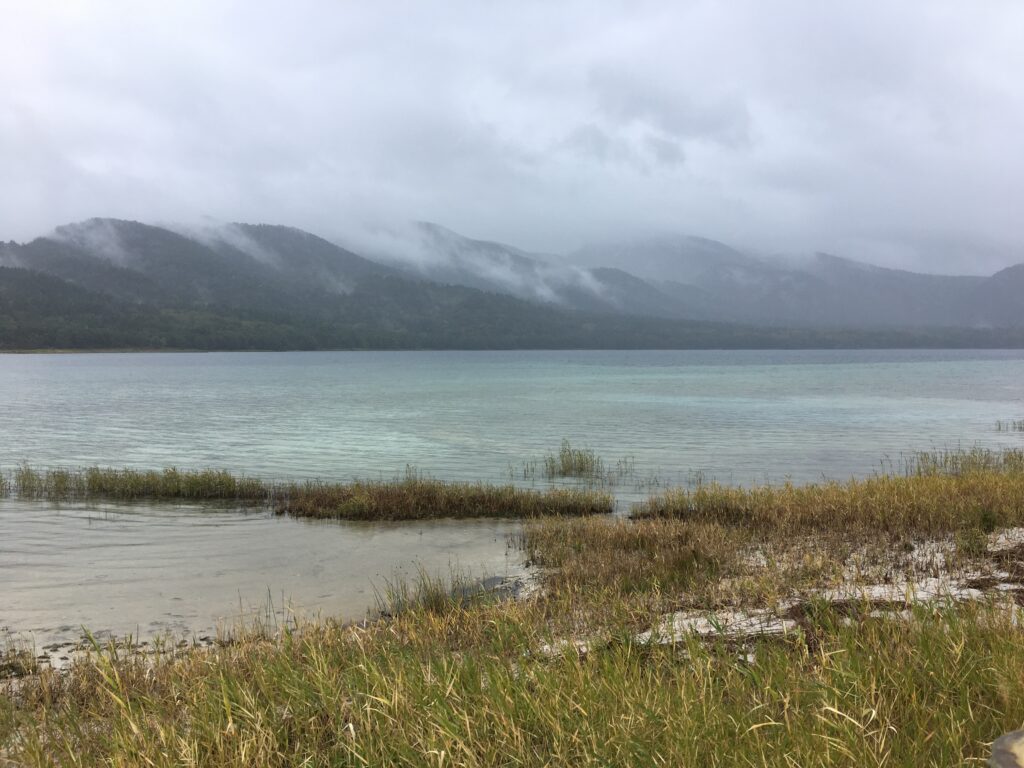

境内の雰囲気は、まるでこの世のものとは思えない。くるくる回る夥しい数の風車、あちこちに散見される積み石、硫黄の立ち上る湯気、そして茂みの間から覗く彩り豊かな湖…

私自身、初めてこの風景を目にしたとき、なにか形而上学的な力が眠っているのを感じた。

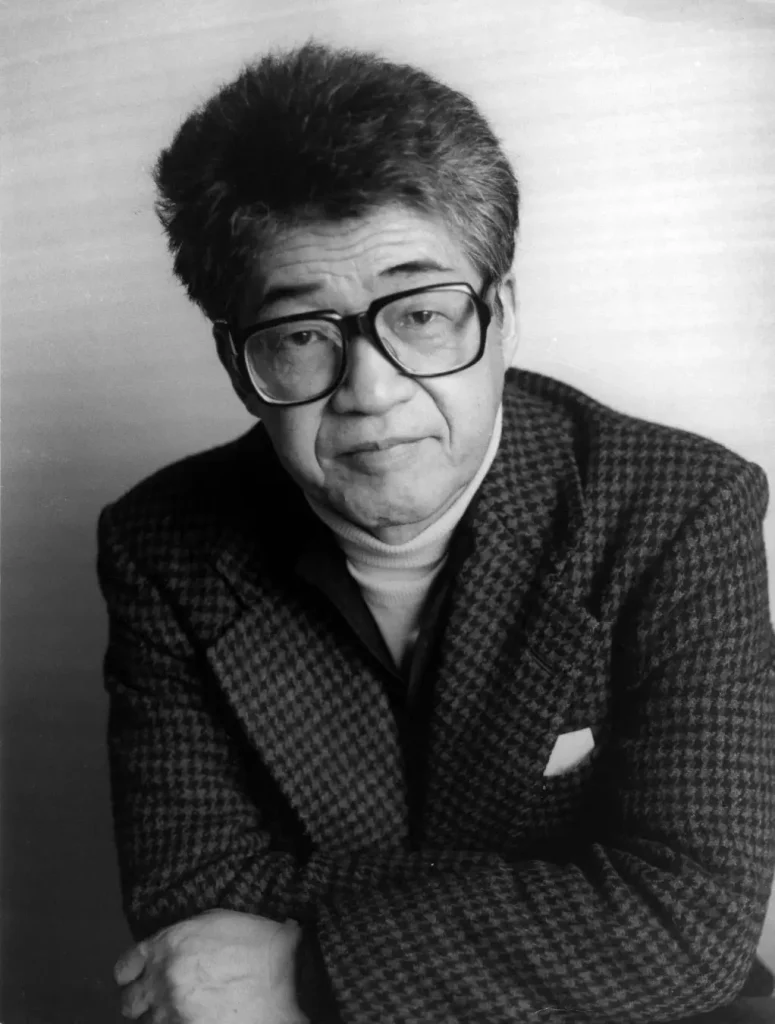

そしてこの風景を、かの有名な世界的小説家の安部公房も、小説で描いている。ノーベル賞候補と言われた作家にも、多大なる影響を与えた場所でもあるのだ。

今回は、そんなスピリチュアルな雰囲気漂う恐山の実態に迫っていきたいと思う。

霊場としての恐山

曹洞宗の恐山菩提寺を擁するこの山は、昔から「死者の集まる山」とされ、古くから崇敬を集めてきた。

現地では「人は死ねば魂は、恐山に行く」と言い伝えられている。山中の奇観を仏僧が死後の世界に擬したことにより参拝者が多くなり信仰の場として知られるようになったらしい。明治・大正期には「恐山に行けば死者に会える」「河原に石を積み上げ供物をし、声を上げて泣くと先祖の声を聞くことができる」「恐山の三大不思議(夕刻に河原に小石を積み上げても翌朝には必ず崩れている、深夜、地蔵尊の錫杖の音がする、夜中に雨が降ると堂内の地蔵尊の衣も濡れている)」などが俗信された。

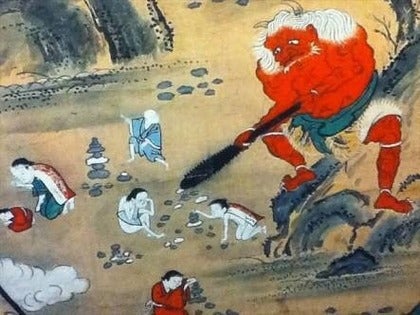

ちなみに日本特有の文化として、「賽の河原」というものがある。賽の河原は、親に先立って死亡した子供がその親不孝の報いで苦を受ける場とされる。そのような子供たちが賽の河原で、親のために積石塚、または石積みの塔を完成させると、供養になる。しかし完成する前に鬼が来て塔を破壊し、再度や再々度塔を築いてもその繰り返しになってしまう。こうした俗信から「賽の河原」の語は、「報われない努力」「徒労」の意でも使用される。

なんとも理不尽な無慈悲な俗信である。だから恐山には、遺族らが「もう大丈夫だよ」

といった意味で、わが子の代わりに積み石をする、という風習がある。実際、私もあちこちにあるのを目撃した。

イタコの口寄せ

イタコとは、日本の東北地方の北部で口寄せを行う巫女のことであり、巫の一種。シャーマニズムに基づく信仰習俗上の職である。恐山大祭や恐山秋詣りには、イタコマチ(イタコがテントを張って軒を連ねている場所)に多くの人が並び、イタコの口寄せが行われる。

しかし実は、恐山菩提寺はイタコについて全く関与していない。イタコらは、八戸や、青森から恐山の開山期間中にのみ出張してきており、むつ市には定住していない。

安部公房『カンガルー・ノート』と恐山

安部公房という人間の簡単な概要を下記に抜粋する。

日本の小説家、劇作家、演出家。東京府北豊島郡(現在の東京都北区)出身。「ノーベル文学賞に最も近い人物」とノーベル委員会から評価を得ていた中、脳内出血により急死した。

戦後の復興期にさまざまな芸術運動に積極的に参加し、ルポルタージュの方法を身につけるなど作品の幅を広げ、三島由紀夫らとともに第二次戦後派の作家とされた。作品は海外でも高く評価され、世界30数か国で翻訳出版されている。

主要作品は、小説に『壁 – S・カルマ氏の犯罪』『砂の女』『他人の顔』『燃えつきた地図』『箱男』『密会』など。戯曲では、『友達』『榎本武揚』『棒になった男』『幽霊はここにいる』などがある。

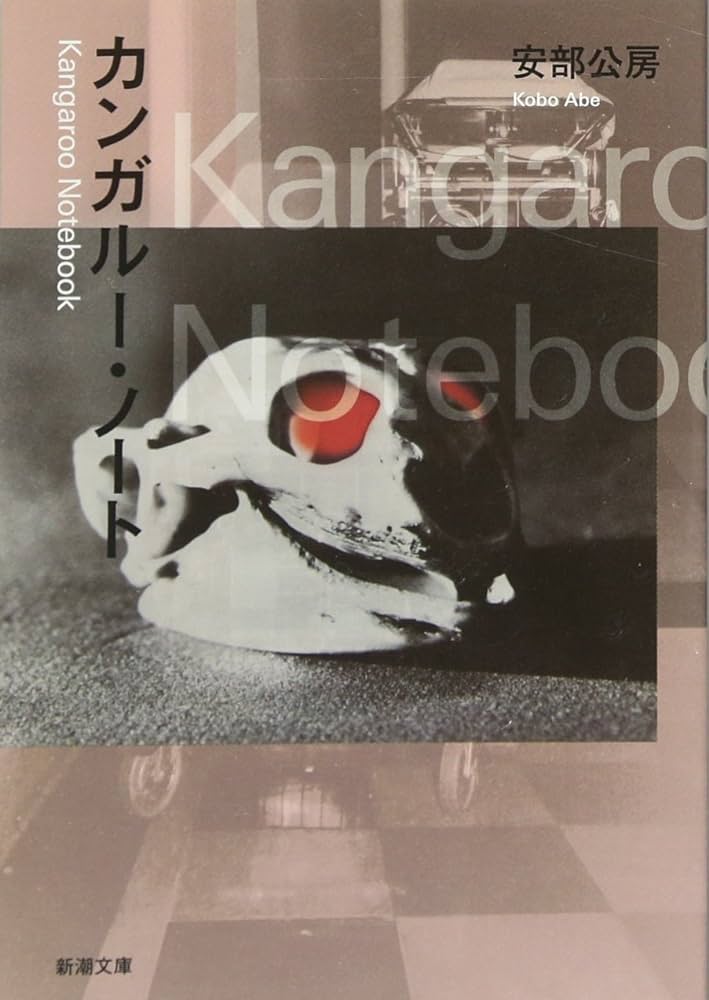

国内外での評価を死してなお欲しいままにしている安部であるが、そんな彼の遺作というのが、『カンガルー・ノート』である。

この作品中に、恐山であろう風景が描かれている。

足にカイワレ大根の目が生えてくる主人公が、意思を持ったベッドに、硫黄温泉に連れていかれる物語であるが(荒唐無稽すぎて訳が分からない)、その温泉が湧いているところが、おそらく恐山なのである。いくつか彷彿させる描写があった。

大小の岩石、枯れ葉色、ニンジン色、カボチャ色、硫黄でまぶした溶岩台地、なるほど地獄の一丁目かもしれない。<中略>硫化水素の風が渦巻き、めくれ上がって、河原を走った。三途の川かな。

覗くと川底がくっきり見えた。淀みはもちろん、さざ波の襞の下さえ、クリスタルの透明感だ。ヘドロの水路のすぐ下流にしては、きれいすぎる。硫黄にそんな浄化作用があったっけ。糸を垂れば、虹鱒の一匹くらいは釣れそうだ。

実際に恐山にも、総門に差し掛かる手前に、三途の川がある。その様子は、まさに安部の筆致に負けず劣らず色とりどりで美しく、自然物とは思えないくらい澄んだものだった。

またこの作品には、例の賽の河原の俗信も登場する。

夭折した子供たちが、鬼に阻まれながらも親のために石を積む、というやつである。しかしこの『カンガルーノート』では、それを「ショートコント」として子供たちが演じて見せている。観光客である老人たちから保育園の寄付金をせびり取るために、お涙頂戴の寸劇を披露するのだ。ここに、安部の解釈がうかがえる。シュールレアリスムを得意とする安部にしてみると、例の俗信はあまりにも悲惨すぎて、むしろ人為的なものを感じ取ってしまったのだろう。仏教から出発した親子愛を説くその道徳観を、滑稽にさえ思ったのかもしれない。

たしかに、筆者としても同感せざるを得ない部分はあった。裾野からのバスの車内で、とある歌がスピーカーから流れてきた。それも例によって賽の河原についてのものだった。女性が、思い切りおどろおどろしい声で、石積みのくだりを歌うのだが、あれには少し興ざめだった。観光誘致のために、霊山としての側面を売っていきたい、という意思があってのことだろう。いくらなんでもやりすぎ感は拭えなかった。

しかしそうはいっても、恐山の風景そのものは、噓をつかない。先述のような、彼の世のような雰囲気を漂わせていて、それに感銘を受けたのも、また事実である。

安部においても、賽の河原のような迷信にはアイロニカルな視線を投げかけながらも、硫黄の立ち込める三途の川の風景を「地獄の一丁目」と表現したように、この世のものならぬ空気を感じ取っていたはずだ。

おわりに

広大な山脈、カルデラ湖、そうした肥沃な大自然を擁しつつ、イタコ、賽の河原、そして石積みといった、霊的な側面をも併せ持つ、恐山。

霊山としてのブランディングに辟易するところはありつつも、ただならぬ気配があの山頂にはあった。それはあの広大な自然物の織り成すものなのか、あるいはそうでない部分からなのか、それは分からない。しかしこれだけは言えるのは、毎年夏に行われる大祭と、秋詣りでは、全国各地から何万人という人が訪れ、この山に宿る何かに向けてお祈りをしていく、ということ。門前に構えるイタコの粗末なテントの前に、大の大人が長蛇の列をなす、ということである。本当にこの寺院には霊的なものがあるのかどうか。イタコの降霊はあり得るのかどうか。それは消して、私のあずかり知るところではない。

東北地方へ訪れた際は、ぜひその目で確かめてみてはいかがだろうか。日本列島最北端で、いったい何が行われているのか。そして可能なことなら、いつかその話をお土産話として、聴かせていただきたいものである。

出典

・恐山 Wikipedia

・イタコ Wikipedia

・安部公房 Wikipedia

・安部公房『カンガルーノート』