その芸術に必要な物は、扇子と手ぬぐい(japanese hand towel)の二つだけだ。

特別な音響も照明も美術もない。パフォーマーはたった一人。幕が上がると、着物を羽織り、太鼓と笛の大人しい音楽と共に、舞台へ登場する。クッションの上に正座をしたと思いきや、ゆっくりと観客に向かって語り始める。世間話から始まって、だんだんと、物語へ移行していく。顔を左右に振って、「対話」を表現する。扇子を箸に見立てて、ご飯を食べる。手ぬぐいは本に見立てて読書をする―

…しかし、ここまで書きながら私は筆を止める。

いったいこれのどこが「芸」なのか。

特別なにか難しいことをやっているようには思えない。基本的には、一人の噺家と呼ばれるパフォーマーが、会話劇を繰り広げているだけだ。山場で劇的なBGMが流れるわけでもない。小道具だって、扇子と手ぬぐいだけとは、あまりにも安上がりだ。

このように外面をなぞっただけでは、なぜこの芸術が、数百年も人気であり続けているのか、よくわからない。

…しかし、少しでも落語を聞いたことがある人は、その芸の奥深さを知っているはずである。噺家のその演技力、憑依力の凄さを、目の当たりしているはずである。ついさっきまでは、ただの着物を着た冴えない男だったはずが、だんだんと、妖艶な遊女に見えてくる。見習いの小僧に見えてくる。すると彼の背後に、見えないはずの世界が立ち上がってくる。江戸時代の風景が、匂いが、時にはその温もりまでが、舞台を越えて客席までを包み込むのだ。

だからこの「落語」という文化は、数百年にわたって、庶民の心を掴み続けてきた。そして常に弱き者の味方であり続けた。歌舞伎や能に比べ格段に安い席料で、市井に笑顔を与えてきた。生活者の心の拠り所として大きな存在で居続けているのである。

今回は、そんな庶民の味方「落語」を掘り下げていこうと思う。

落語の歴史

落語はもともと「落とし噺」といい、落ちのある滑稽な、一人語りの芸を指した。

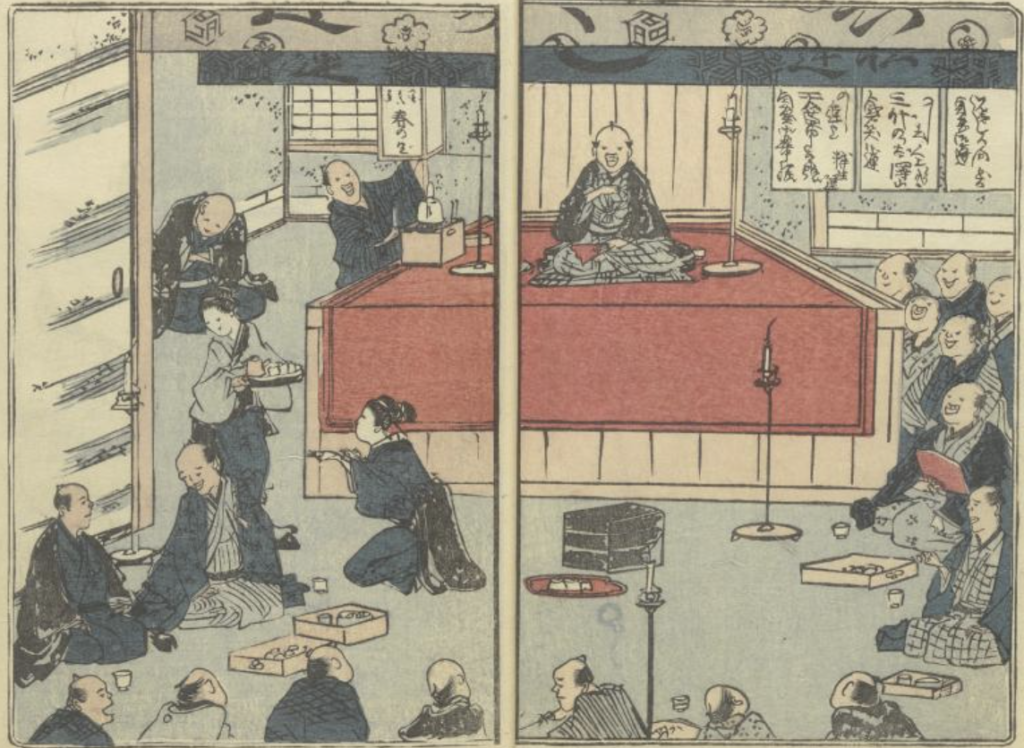

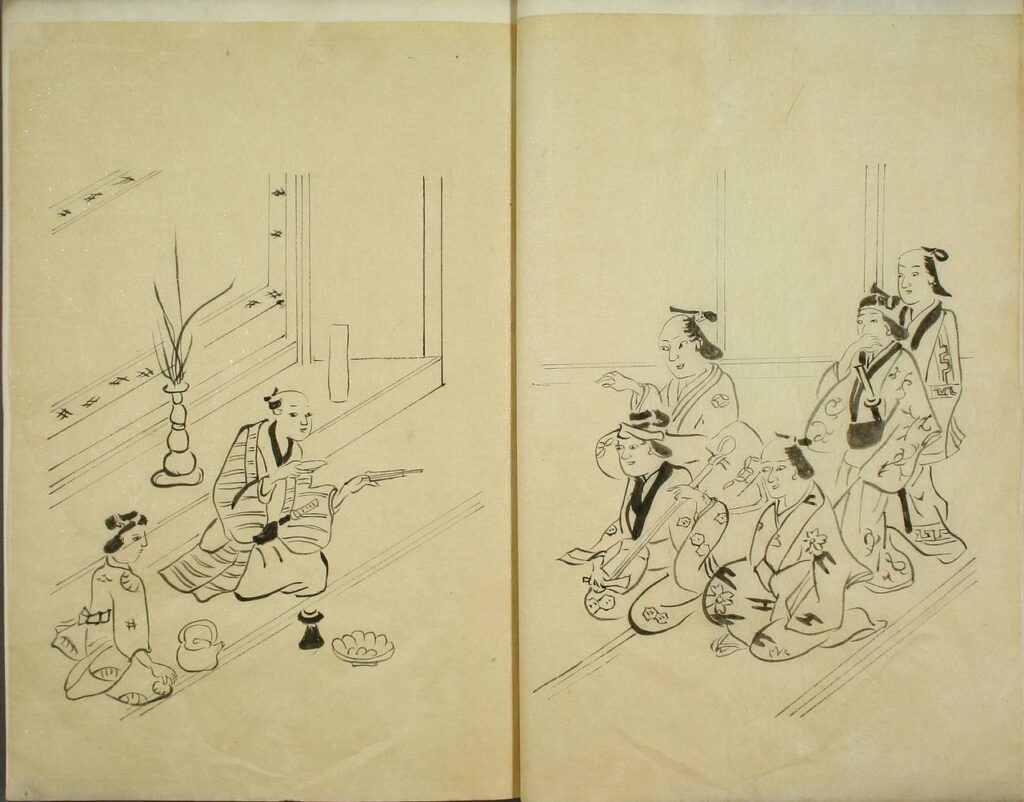

元禄期(1688年–1704年)、京都で始まったそれは当初、机のような台に座って滑稽な話をし、聴衆から銭貨を得るというものであった。

今日、上方(京都付近・関西地方)落語には、「見台(けんだい)」という小型の机を用い、小拍子で打ち鳴らして音をたてる演出がある。これは京・大坂での大道芸として発展した「辻噺」の名残りといわれている。噺を聞く事が目的でない通行人の客足をとめるため、喧騒に負けず目立つ必要があったためと考えられている。さらには上方言葉で聞き手に語りかけ、旺盛なサービス精神で愛嬌を振るまうなどの親近感を出すための多彩な工夫も特徴とされる。

同じころ、江戸の町はと言うと、芝居小屋や風呂屋に呼ばれ、あるいは酒宴など、さまざまな屋敷に招かれて演じる「座敷噺」が人気となっていた。

そしていつの日からか江戸落語(その後の東京落語)と呼ばれるようになったそれは、屋内でもともとは少人数を相手にした噺であり、噺家も聞き手に遠慮せず簡潔とすることが粋(いき)とされた背景が特徴とされる。

今回紹介していくのは、主にこの江戸落語のほうである。

風刺としての落語/『目黒のサンマ』

落語はもともと、庶民にとってのガス抜きの役割を担う要素が大きかった。町のご隠居から、お武家さん、ひいては幕府批判まで、身分の高い人間たちを揶揄し、人々に笑いを与えた。

安泰の250年の歴史を誇る江戸時代であるが、無論治安もインフラも、現代とは比較にならないほど悪かったはずだ。医療も未発達ゆえ生き死にが痛烈な時代であり、また交通も整わない中で、そこから抜け出すことさえ叶わない。今の我々から見ると、四面楚歌の生活に違いなかったはずの彼らの心を癒したのは、落語のこうした風刺の文化だったのではないだろうか。

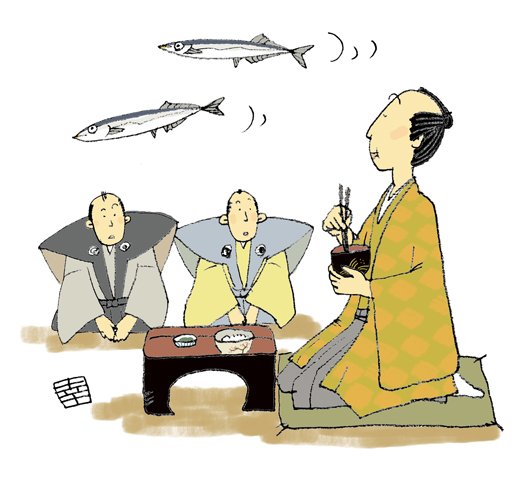

ところで落語には、『目黒のサンマ』という有名な演目がある。

世間知らずの殿様が、ひょんなことから目黒(東京都内の市街地)で、下衆な料理とされてきた焼きサンマ(魚の種類)を食べる。すると、普段高級料理しか口にしない殿様の下にはこれが珍しく、えらく気に入ってしまう。

後日殿様は、「あのサンマが食べたい」と家来に命令し、買ってこさせる。しかしサンマは、焼くと脂が多く出る。それでは体に悪いということで家来たちは脂をすっかり抜き、骨がのどに刺さるといけないと骨を一本一本抜く。しかしそうすると、無論サンマは崩れてしまう。そんな形では提供できないので、椀の中に入れて出す。日本橋魚河岸から取り寄せた新鮮なサンマが、家臣のいらぬ世話により醍醐味を台なしになり、かえって不味くなってしまった。そこで殿様は、家来を捕まえて「おい、これはどこで取れたサンマか」と聞く。

「はい、日本橋魚河岸で求めてまいりました」

「ううむ。それはいかん。サンマは目黒に限る」。

海水魚であるサンマが、市街地で取れるわけもない。そんな常識さえ知らない殿様を揶揄する有名な演目である。こうした風刺演目は当時から庶民の間では大変な人気だった。民主主義の時代はまだ遠く、時の権力者へ対抗する術を持たなかった時代だ。日々の圧政に対する、そうした市民の溜飲が下げる意味でも、風刺は重要な役割を果たしていた。嫌なことがあっても、現実的には解決ができない。それならばいっそ笑い飛ばしてしまおう、というその健気な心意気が、切実に落語の歴史を紡いできたのである。

筆者おすすめの噺家

・古今亭志ん朝(1938~2001)

すでに亡くなっているが、名実ともに、歴代ナンバーワンとの呼び名が高い噺家。父親の古今亭志ん生もまた噺家で、戦後を代表する落語家の一人だったが、私からすれば、息子のほうが一枚上手である。鼻たれ小僧から、艶やかな花魁まで、まるで彼の演技はカメレオンのように変化する。また彼の織り成す啖呵(喧嘩や口論の時、相手に向かって言う威勢のいい、鋭い言葉や品物を売る時の口上など)は、右に出る者はおらず、その淀みない口調はまるで音楽のようだ!!

筆者オススメの演目は『柳田格之進』

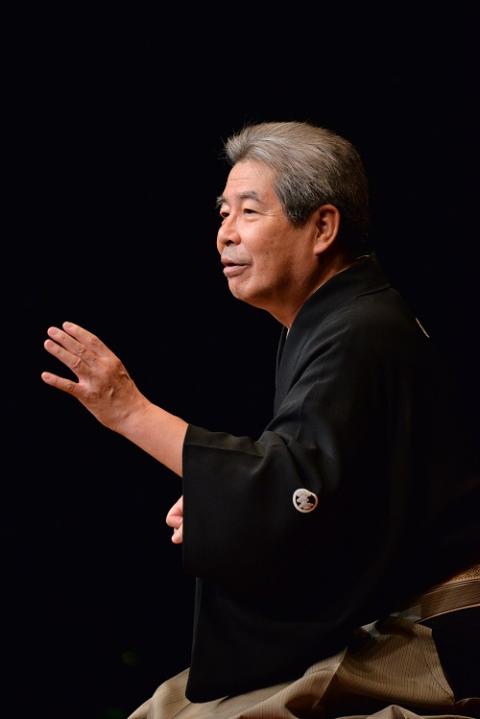

・立川志の輔(1954~)

存命の噺家であれば、私はこの人が絶対的一番である!彼の師匠は、近代噺家の中では段違いの評価、話題性を持っていた立川談志。そんな男の9番弟子だった志の輔の公演は、チケットは即完売。古典の江戸落語と、現代の創作落語、双方ともに得意とし、特に怪談系の演目は絶品。特有のしわがれた声でおどろおどろしい雰囲気を醸成しつつ、畳みかけるようにクライマックスまでもっていく様は圧巻。

オススメの演目は『牡丹灯篭』

現代の落語

およそ17世紀にこの国に発祥し、以来人々に愛され続けている芸術・落語。現代でもその人気は衰えを知らない。最近だと、『昭和元禄落語心中』というアニメがTV放映され、一躍人気番組になった。

元チンピラの若者が、刑務所の慰問で聴いた落語が忘れられず、出所後そのまま落語家デビューしてしまう、といった内容のもので、ビジュアルの洗練さもあって大ヒットを飛ばした。

また、寄席(落語・講談などを演ずる、演芸場)の文化も健在である。都内には大きくは三つの寄席が現存しており、それぞれ平日祝日問わず営業している。

寄席のチケットは、歌舞伎や能など他の古典芸能に比べると、格段に安い。それに基本的には昼から夜まで営業しており、いったん中に入ってしまえば、最後まで居座り続けることだってできる。人気の噺家が出演する会ともなると、立ち見客の姿も、しばしば伺える。

最後に

古来から伝わる日本の伝統芸能、落語。

滑稽話を提供することで人々の笑顔を生み出し、その日常を彩のあるものにする。また一方で、落語をその成立の歴史から振り返ってみると、風刺という機能によって庶民の傷を癒す効果も果たしていたことが分かった。そんな愛と優しさに溢れた落語は、これからもずっと、庶民の味方であり続けるだろう。また私も一人の落語好きとして、これからも足繫く寄席に通い続けようと思う。

出典

・落語 Wikipedia

・新宿末広亭

・池袋演芸場

・浅草演芸ホール