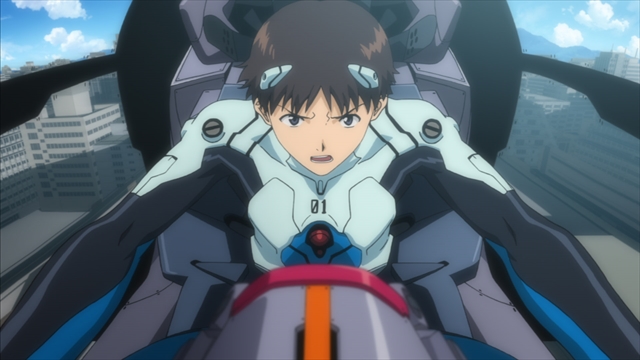

高さおよそ80メートル。光沢感のあるボディ、敏捷性の高さを感じさせるしなやかな体躯。しかし彼らはロボットではなく、正体不明の人造人間だという。その人造人間を操るのは、14歳の少年少女たち。人造人間の頸椎あたりにあるコックピットには、羊水のような液体が注ぎ込まれ、彼らはそれに浸かることで、その人造人間とシンクロする。

彼らが人造人間に乗る(?)のは、不定期に地球に訪れる、目的や意思も分からぬ謎の生命体と戦うためだ。いったいこの人造人間はどのようにして作られたものなのか、なにゆえパイロットは少年少女に限られるのか、エイリアンの目的とは。すべては不透明なまま行われる―

あらすじだけ聞くと、甚だ荒唐無稽で、ここからどんな物語が展開されていくのか、てんで予想がつかない。

しかしこの物語は、1995年にテレビアニメとしてスタートした途端、空前のヒットを飛ばした。日本の、主に若者たちの間で、たちまち旋風を巻き起こし、映画、漫画、グッズ、コスプレなど、あらゆるすサブカルチャーをジャックすることとなった。そこから35年たった今でも、その人気は高まるばかりで、動画配信サービスでも視聴数常に上位にランクイン、海外にもコアなファンをたくさん抱え、2020年に公開された『シン・ヱヴァンゲリヲン』は興行収入100億円を突破した。

いったい何故、先述のような意味不明なストーリーにも拘わらず、このアニメは何十年にわたって人気作品であり続けているのか。

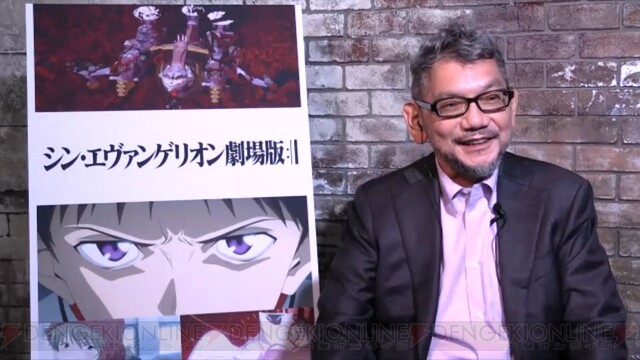

それを紐解くには、物語のあらすじをおさらいしつつ、生みの親である庵野秀明という人間、彼の生まれ故郷、そして父親の存在…これら多方面から探ってみる必要がありそうである。

あらすじ

主人公の名前は碇シンジ。中学二年生の14歳。母親を早くに亡くし、父親は家庭を顧みず(ていうか別居している)。典型的なもやしっ子タイプで、意思が弱くネガティブ。引きこもりがちな生活を送っている。

彼の住む日本は、実際のそれとは大きくかけ離れている。一見、何の変哲もない街並み、生活がそこにあるように見えるが、ひとたびエイリアンが襲来すると、大きく変貌する。地響きのようなサイレンとともに、街のあちこちから巨大な建造物(エイリアン対策のもの)がにょきにょきと生え始め、人々は地下のシェルターへ避難する。使途とよばれるエイリアンが、破壊の限りを尽くすので、人民は一人残らず地上から撤退するほかないのだ。

その日シンジは、葛城ミサトという女性に、ネルフという組織の本部へ連れていかれていた。このネルフこそ、例のエイリアン討伐を担う集団なのであるが、そこのリーダーが、なんとシンジの父親なのである。旧交を温める間もなく、碇ゲンドウはシンジに迫る。

「ヱヴァンゲリヲンに乗るのだ」

突拍子もない命令に、もちろんシンジは拒否する。

「いやだ」

そもそもがコミュニケーションが希薄であるのに、この超威圧的な父親は、シンジからすれば、恐怖の対象でしかない。

しかしそこへ突然、傷だらけの少女がストレッチャーで運ばれてくる。レイというその少女もまたパイロットの一人であるのだが、ヱヴァンゲリヲンに乗り込んだところ、エイリアンに返り討ちに遭い、瀕死状態である。

この姿を見たシンジは、生まれて初めて、正義感、義憤、そういった感情が芽生えてくる。「乗らないなら帰れ」とまで言われた、父親への反抗心であったかもしれない。そうしてようやく、「僕が乗ります」という言葉とともにコックピットに乗り込んだシンジ。

こうして、彼の長く、壮絶な戦いの人生が幕を開けたのである。

庵野秀明という人間

ヱヴァンゲリヲンの生みの親、庵野秀明とはどんな人間なのだろう。

1960年、山口県宇部市で生まれた。幼いころからマンガやアニメが好きで、特に特撮系の作品には目がなかった。

絵を描くのも得意で、アパートから見える宇部の産業景観をよく模写したりしていた。それは後に、『シン・エヴァンゲリヲン』のラストシーンで再び描かれることになるのは、ファンの間では有名な話である。

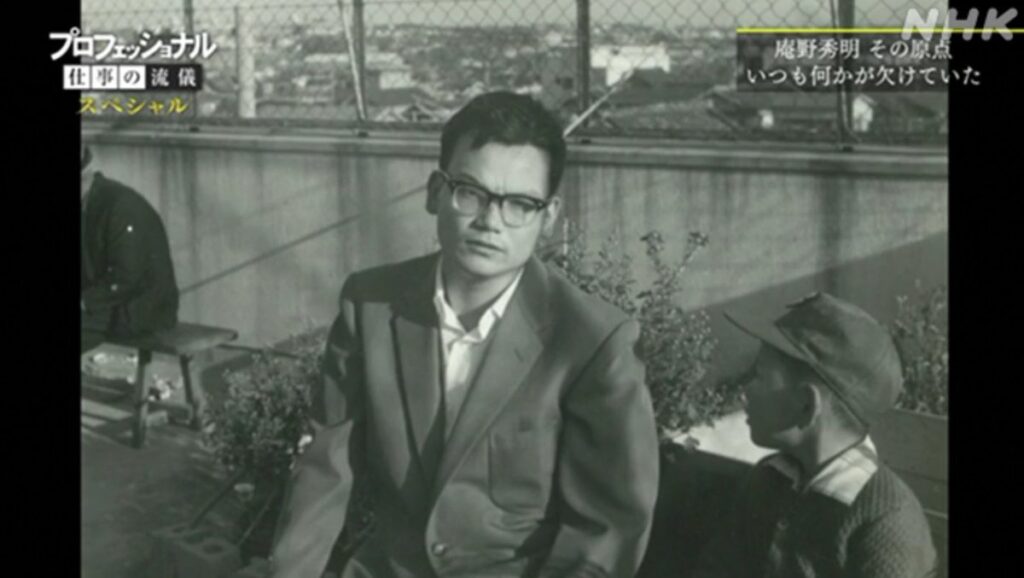

学生時代は、あまり勉強熱心な生徒、というわけではなかった。高校時代、美術部としてマンガやアニメの制作、また地学部天文班として、星の観察などに熱心に取り組んだ。ヱヴァンゲリヲンに出てくる“黒き月”に始まる、さまざまな超自然現象は、こうした当時の原体験が基となっているのかもしれない。

そして美術系の大学に進んだ庵野だが、ここでも不真面目な学生ぶりは健在だったようで、学業そっちのけで仲間たちとともにアニメ制作に没頭。フリーランスとしてTV版『超時空要塞マクロス』に参加するなどして、その腕を確かなものに鍛え上げていった。気づかぬうちに学費は思い切り滞納してしまっており、対抗処分を受けるものの、これを機に上京。そこで、かの有名な『風の谷のナウシカ』に原画として参加する。

これ以降、様々なTVアニメや映画製作、時には監督も行い、95年にヱヴァンゲリヲンを発表する。そこから先の活躍は、わざわざここで述べる必要もあるまい。

その作家性。「巨大なキャラクター」と「破壊」

・「巨大なキャラクター」

幼い頃より庵野は、ウルトラマン、ゴジラ、ガンダムなど、何かしら「巨大な」キャラクターが登場する物語がとにかく好きだった。

物心ついたころには、自らジオラマを作り、オリジナルの特撮映画を撮ったりした。非力な子供にとって、社会の常識や、法律や、経済、政治、そうした大人が中心となって回す世界を一気に超越してくれる、彼らの存在はロマンと勇気を与えてくれるのだろう。それは、筆者も強く賛同できるところである。ましてや彼の両親は、街のしがない仕立て屋で、真面目気質な職人だったという。片田舎での、あまり裕福とは決して言えないであろう生活。「ここから連れ出してほしい」という欲求は、人一倍強かったのではないだろうか。

・「破壊」

彼の作品には、必ずと言っていいほど大規模な破壊シーンが盛り込まれている。ヱヴァンゲリヲンでは、使徒(敵キャラクター)が、実写映画ではゴジラが、エイリアンたちが、破壊の限りを尽くす。そして時に、その破壊は、主要キャラの肉体にまで及ぶ。特にエヴァでは、主人公の乗る人造人間の腕が捥げるシーンが有名である。

人造人間が傷つくと、中に乗っているパイロットまでシンクロして傷んでしまうのであるが、血飛沫をあげながら吠える人造人間と、中で呻くシンジの描写が、なんだかとても生々しいのだ。

このシーンの原点は、やはり庵野という男の過去にある、という推察がこれまで多くなされている。彼の父親は、右足がない。昔製材所で働いていたところを、あやまってのこぎりで切り落としてしまったのだという。庵野はインタビューで、当時を振り返りこう答えている。

「どこか欠けている方がいいと思うのは、僕のおやじが足が欠けていたからかなと、いま思いますけどね」

「欠けているものが日常の中にずっとあって、それが自分の親だったっていうのが全部がそろってない方がいいと思ってる感覚がそこに元があるのかなと」

「巨大なキャラクター」、そして「破壊」。庵野作品のこの二大要素は、徹底したデフォルメを施されたうえで表出し、メタファーだらけの世界観を中和させてくれる。

これによって日本人のみならず、世界中のファンを獲得しているといっても、もはや過言ではないのかもしれない。

おわりに

ヱヴァンゲリヲン、そしてその生みの親、庵野秀明という人間に迫ってみた。

あのような抽象的で残虐な映像が、いくらアニメとはいえここまで世に普及するとは、何かそこに裏打ちするものがあるはずだ、と思い調べたのが、今回のブログ執筆に至るまでの経緯だ。そして彼の半生を解きほぐしてみると、やはりそこには、人間というすべての生き物に通ずる、なにか普遍的なものを感じ取ることができた。子供の無力感、破壊衝動、父親という生物の存在感…。こうした、全人類共通のテーマが内包されているからこそ、あのようなアニメーションが30年近くたった今でも、世界中のファンを虜にしているのだろう。

出典

・プロフェッショナル仕事の流儀 庵野秀明

・庵野秀明Wikipedia